Vrai, mais parfois faux

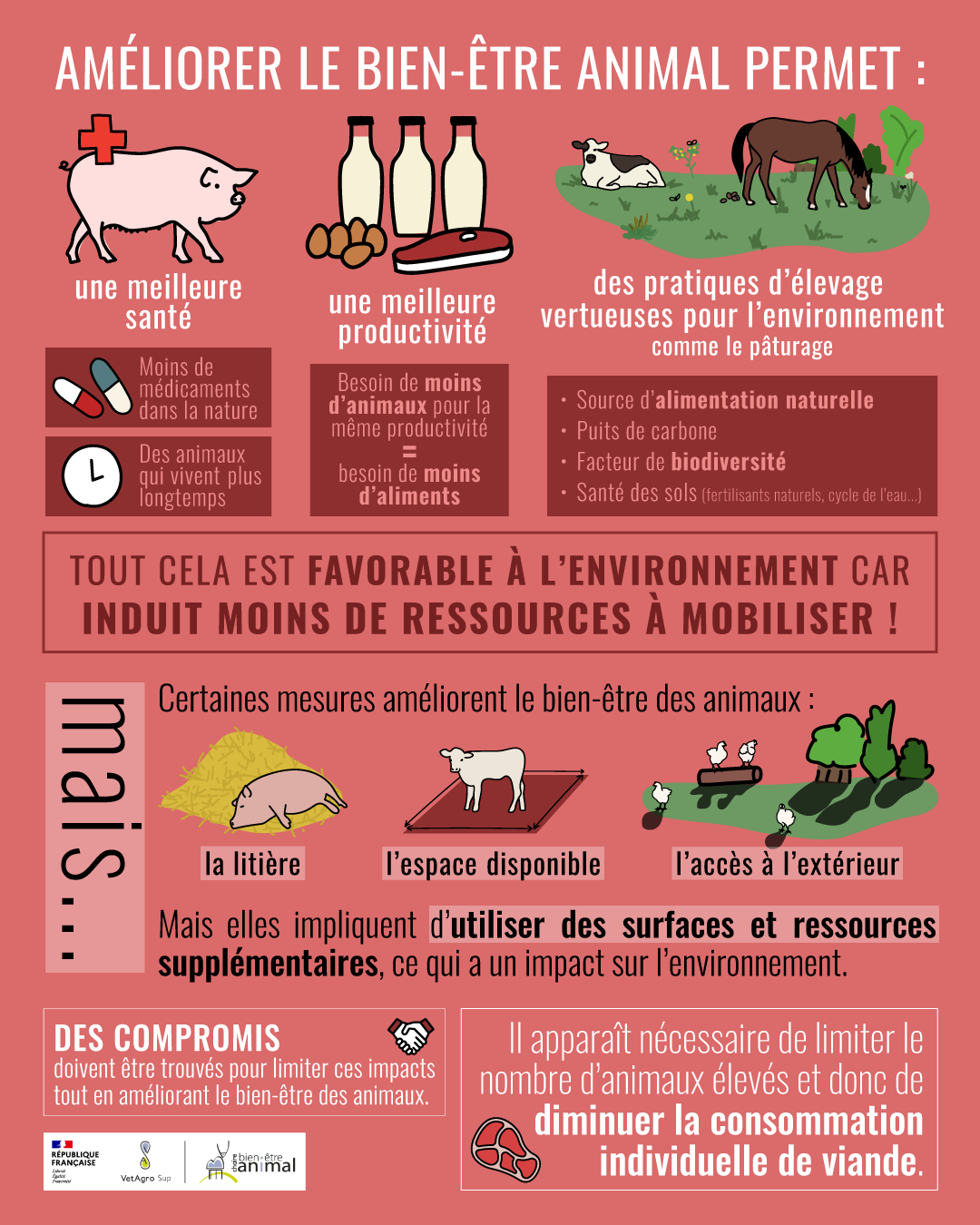

Améliorer le bien-être des animaux peut avoir des effets positifs sur leur productivité et leur santé, contribuant ainsi à des bénéfices pour l’environnement, le climat ou la biodiversité. Toutefois, dans certains cas, ces améliorations peuvent aussi accroître l’impact environnemental de l’élevage. Il est donc nécessaire de trouver des compromis pour concilier bien-être animal et préservation de l’environnement. Dans cette perspective, une réduction de la consommation de viande apparaît comme une condition sine qua non.

à retenir

- L’amélioration du bien-être des animaux améliore leur productivité : il faut moins d’animaux pour produire la même quantité de viande, de lait, d’œufs…, ce qui limite les impacts négatifs de l’élevage.

- L’amélioration de la santé des animaux diminue l’utilisation de médicaments et réduit leur impact environnemental.

- Certaines pratiques d’élevage, comme le pâturage, sont vertueuses pour les animaux et l’environnement.

- L’augmentation de l’espace, une litière et un accès extérieur sont essentiels pour le bien-être des animaux mais ont un impact sur l’environnement.

L’objectif de cet article est de faire un point sur l’impact d’une évolution du bien-être des animaux d’élevage sur l’environnement, en considérant les émissions de gaz à effet de serre, mais également la biodiversité, l’utilisation de terres agricoles ou d’intrants (paille, aliments, …).

Un moyen d’améliorer le bien-être des animaux tout en limitant les impacts négatifs sur l’environnement serait de diminuer la consommation de produits d’origine animale, afin de réduire le nombre d’animaux élevés. Toutefois, cet article part du postulat que la production et la consommation de produits d’origine animale reste identique.

Un bien-être amélioré pour un environnement préservé

Impact sur la productivité et sur l’environnement

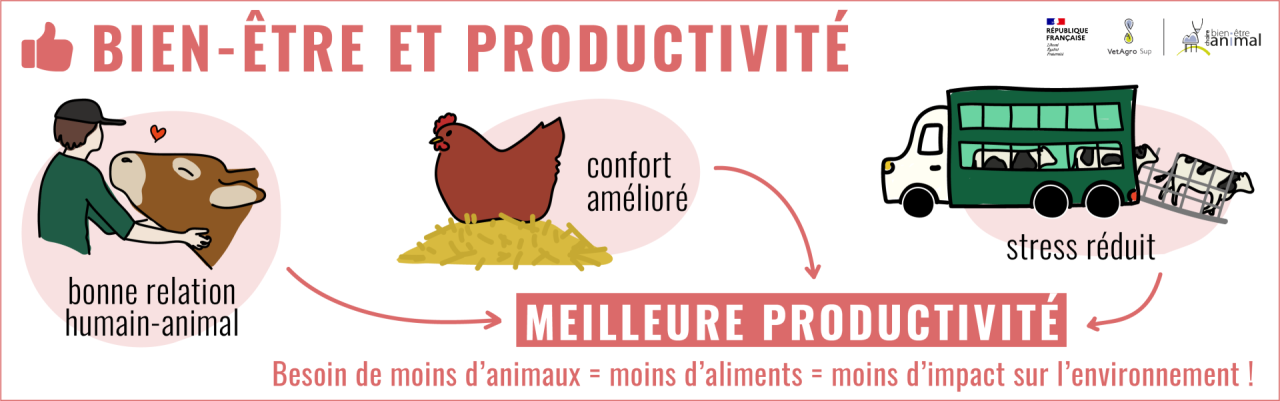

L’amélioration du bien-être des animaux peut avoir des conséquences positives sur leur productivité. A titre d’exemple, une bonne relation humain-animal améliore les performances de reproduction chez la truie[1] ou la production de lait chez la vache laitière[2]. A l’inverse, la peur de l’humain est un facteur réduisant l’efficacité alimentaire chez le poulet de chair, la croissance chez le porcelet[3] et la production de lait chez les vaches laitières[4].

De même, améliorer le confort des animaux a des impacts positifs sur leur productivité. Ainsi, lorsque le confort de la vache laitière est amélioré, elle présente moins de lésions, de saleté et de boiteries[5] et produit également plus de lait, qui plus est meilleur sur le plan qualitatif.

L’importance du bien-être se retrouve également lors du transport des animaux vers l’abattoir ou au moment de l’abattage : en effet, le stress des animaux influence négativement la qualité de la viande de porc, de bovin, de volaille ou encore de poisson[6]. Les défauts de qualité de viande dus au stress des animaux peuvent aboutir à une non-commercialisation pour la consommation humaine. Des animaux ayant été élevés et nourris dans un but de production de viande et qui ne sont finalement pas consommés… on aura vu mieux en termes d’impact environnemental !

Si l’état de bien-être des animaux améliore la productivité, il est alors possible, pour un niveau de production identique, de réduire le nombre d’animaux nécessaires, puisqu’ils sont plus productifs ! De même, la quantité d’aliments nécessaires pour que les animaux produisent la même quantité en est réduite. Or, réduire la quantité d’aliments nécessaires pour les animaux permet de réduire les impacts sur l’environnement, car il y a besoin de moins de terres agricoles pour la culture de ces aliments (incluant pour certains la déforestation, l’usage de pesticides), et cela réduit aussi l’utilisation d’énergies fossiles et les émissions associées (pour la culture, la production d’engrais, la récolte, le transport…) ainsi que d’eau consommée pour l’irrigation.

Augmenter le bien-être des animaux permet donc d’améliorer la productivité, ce qui permet de réduire les impacts environnementaux de l’élevage.

Impact sur la santé des animaux et sur l’environnement

Des animaux en meilleure santé ont une meilleure productivité

Le bien-être des animaux a également des conséquences sur la santé des animaux. En effet, un état de bien-être dégradé affaiblit la fonction immunitaire, ce qui augmente la vulnérabilité des animaux aux maladies. C’est la raison pour laquelle le critère de santé est utilisé comme indicateur de bien-être.

Ainsi, le mal-être peut être associé à une plus grande mortalité des animaux, comme c’est le cas chez la vache laitière[7]. Inversement, les porcelets élevés dans un environnement social adapté et enrichi montrent une plus faible sensibilité aux maladies respiratoires que des porcelets élevés dans un environnement pauvre en stimulations. Or, des animaux moins malades ont une meilleure productivité, ce qui est favorable à l’environnement. Par exemple, traiter les moutons contre le piétin (une maladie des onglons) diminue les boiteries, améliore leur bien-être et améliore également leur performance de reproduction et la croissance des agneaux[8].

En 2022, l’institut de recherche britannique Moredun[9] suggère ainsi qu’une réduction de 10% des gaz à effet de serre issus de l’élevage bovin et ovin est atteignable rien que par l’amélioration de l’état de santé des animaux.

Des animaux en meilleure santé utilisent moins de médicaments

De plus, la détérioration de l’état de santé des animaux conduit bien souvent à une utilisation accrue de médicaments, dont des antimicrobiens[10] (antibiotiques, antiparasitaires). Ceux-ci peuvent ensuite se retrouver dans l’environnement, ce qui peut nuire à certaines populations bactériennes et favoriser l’apparition de bactéries résistantes. Il en est de même avec les antiparasitaires qui entrainent de plus en plus fréquemment des résistances et présentent une forte toxicité, notamment pour la faune constituée par les insectes et arthropodes comme les araignées, millepattes, etc[11][12].

Des animaux en meilleure santé ont une plus grande longévité

La détérioration de l’état de bien-être et de santé peut aussi favoriser une réforme précoce des animaux et diminuer leur longévité. La période de vie productive ou « carrière » des animaux, c’est-à-dire la période pendant laquelle l’animal produit des ressources, est alors proportionnellement diminuée par rapport à la période de vie improductive, c’est-à-dire la période pendant laquelle il a utilisé des intrants (aliments, litière, place en bâtiment, temps de travail …) et émis des gaz à effet de serre sans produire de ressources économiquement valorisables. Le coût environnemental de la production est alors augmenté.

Par exemple, une vache laitière qui vêle la première fois à 2 ans a une période de vie improductive de 2 ans. Si sa longévité est correcte et qu’elle vêle 6 fois à raison d’un vêlage par an, sa période de vie productive est de 6 ans et donc le ratio est de 3. Elle aura eu une période de vie productive trois fois plus importante que sa période de vie improductive : « l’investissement de départ » aura alors été valorisé. A l’inverse, une vache qui fait son premier vêlage à 3 ans et ne vêle ensuite que 2 fois aura une période de vie improductive plus longue que sa période de vie productive… et aura donc consommé plus de ressources au regard de la production qu’elle aura réalisée.

Actuellement, la durée de vie moyenne des vaches laitières est de 5,75 ans et elles sont réformées en moyenne après 2,3 lactations. Il a été montré que lorsque l’âge au 1er vêlage augmente, la durée de vie moyenne de la vache augmente, mais la durée de lactation et la production laitière cumulées sur la carrière diminuent[13]. Donc, quand l’âge au 1er vêlage augmente, la durée de vie productive baisse.

Augmenter la longévité des animaux, que ce soit en abaissant l’âge auquel ils commencent à produire des ressources économiquement valorisables ou en augmentant l’âge de leur réforme (à condition que leur niveau de production reste satisfaisant) est donc au final favorable à l’environnement.

De plus, l’augmentation de la durée de carrière des animaux permet de maintenir des niveaux de production équivalents avec moins d’animaux et donc de réduire les besoins en alimentation. Bien entendu, cet aspect sur la longévité des animaux ne concerne que les productions pour lesquelles une longévité est intéressante car l’animal va produire plus de veaux, plus de lait ou plus d’œufs, mais ne s’applique pas aux productions qui consistent à engraisser l’animal. Pour ces dernières, une réduction du temps d’engraissement est favorable à l’environnement. Il faut bien entendu que la réduction du temps d’engraissement ne se fasse pas au détriment du bien-être de l’animal comme cela peut être le cas par exemple avec les poulets à croissance rapide qui sont abattus au bout de 35 jours.

Enfin, la pratique d’élevage qui consiste à allonger la période de lactation des bovins ou des caprins limite les naissances de veaux et de chevreaux nécessaires pour une nouvelle lactation[14]. Cela participe au bien-être des animaux en réduisant le nombre de gestations nécessaires par animal et le nombre d’animaux considérés comme des « non valeurs économiques » qui doivent être abattus. Cela est également favorable à l’environnement car moins d’animaux élevés induit moins de ressources à mobiliser.

Impact pratiques d’élevage vertueuses sur l’environnement

Impact de pratiques d’élevage plus vertueuses sur l’environnement

Certaines pratiques d’élevage permettent d’améliorer le bien-être des animaux tout en limitant les impacts négatifs sur l’environnement.

Les prairies pâturées : source d’alimentation naturelle, puits de carbone, facteur de biodiversité et de santé des sols

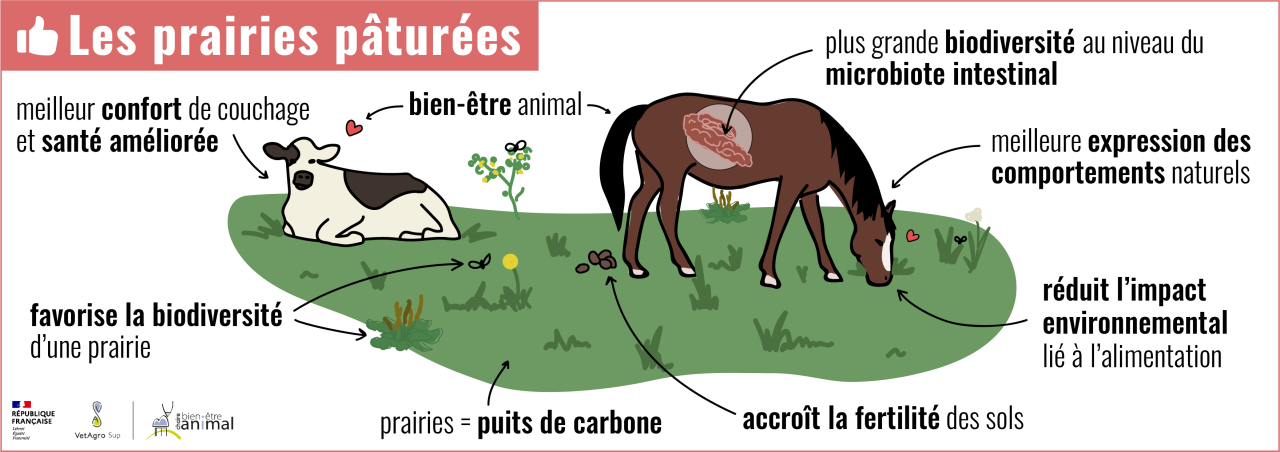

C’est le cas notamment de l’élevage au pâturage[15] qui, dans de bonnes conditions, permet un meilleur bien-être des animaux. En effet, le pâturage est associé à une meilleure expression de certains comportements naturels des animaux grâce à un environnement plus riche et plus stimulant. Il permet également un meilleur confort de couchage pour les animaux et une santé améliorée[16][17]. Chez le cheval, il a été montré que le pâturage de longue durée permet aux animaux d’avoir une plus grande biodiversité au niveau du microbiote intestinal et d’améliorer leur comportement et leur bien-être[18].

Sur le plan environnemental, le pâturage permet de réduire la part d’aliments achetés dans la ration de l’animal (fourrage et concentrés qui mobilisent des surfaces cultivées et induisent une compétition entre la nourriture humaine et la nourriture animale), et donc de réduire l’impact environnemental lié à l’alimentation. De plus, les prairies constituent des puits de carbone non-négligeables qui séquestrent une partie des gaz à effet de serre. Ainsi, le pâturage permet de compenser une partie des émissions de gaz associés à l’élevage des ruminants[19].

Par ailleurs, la biodiversité d’une prairie pâturée peut être développée en appliquant de bonnes pratiques. En effet, limiter le nombre d’animaux par parcelle et éviter le pâturage continu pour introduire une rotation culturale permettant la floraison favorise le développement d’une grande richesse de plantes et d’espèces animales comme les papillons, les abeilles sauvages, les bourdons, les sauterelles, etc[20]. qui participent à la biodiversité du milieu. En outre, lorsqu’il est pratiqué entre deux périodes de cultures, le pâturage permet d’accroître la fertilité des sols par les urines et les fèces des animaux qui jouent le rôle d’engrais, dès lors que leur concentration dans le sol n’est pas trop importante[21]. Par la fertilisation des cultures, qui plus est naturelle, le rendement fourrager est amélioré et la part de concentrés utilisés dans l’alimentation réduite. Enfin le pâturage mixte, qui associe différentes espèces animales sur la même parcelle (comme les bovins et les chevaux par exemple), peut également être intéressant dans la mesure où il permet d’optimiser la consommation des différentes essences herbagères de la prairie en raison de la complémentarité des choix alimentaires des différents herbivores, tout en minimisant l’infestation par les parasites, ce qui est profitable à la santé et au bien-être des animaux[22].

Haies et agroforesterie, un bénéfice pour tous

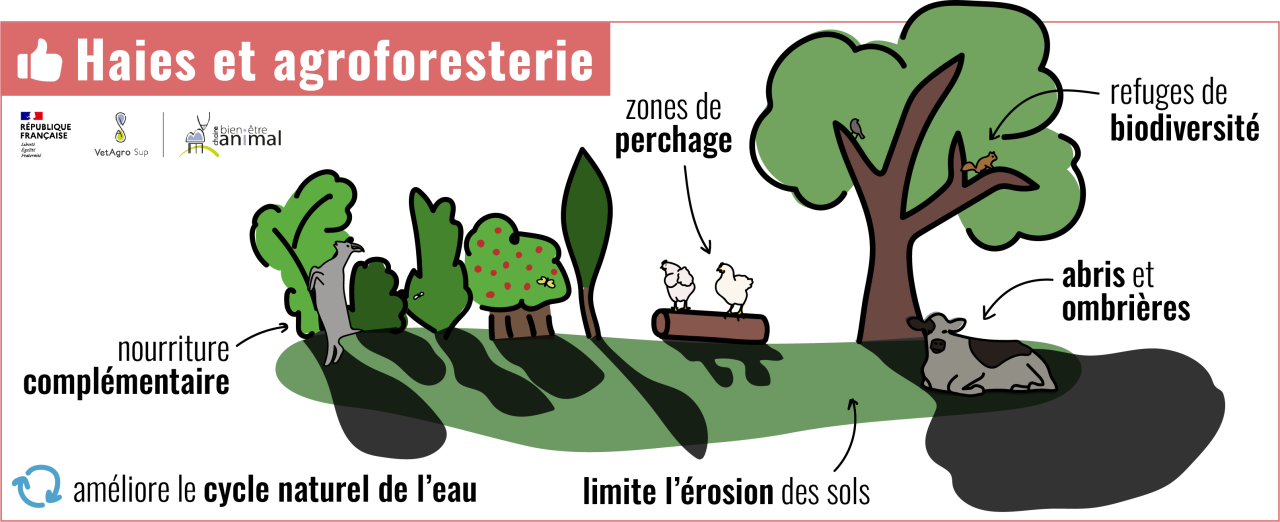

D’autres co-bénéfices au pâturage favorables au bien-être des animaux et à la préservation de l’environnement existent. En effet, lorsque les pâtures sont entourées de haies et que des arbres sont présents, cela apporte aux animaux des abris et ombrières, des zones de perchage pour les volailles et les chèvres (ce qui réduit leur stress et leur permet d’exprimer leur comportement naturel), de la nourriture complémentaire (via les petits fruits et feuillages) tout en constituant des refuges de biodiversité, en limitant l’érosion des sols, en améliorant le cycle naturel de l’eau, etc[23]. En ce sens, l’agroforesterie qui associe des arbres, des cultures et des animaux sur les mêmes parcelles répond à ce double objectif d’allier santé environnementale et bien-être animal.

La litière, indispensable pour l’expression des comportements des animaux et fertilisant naturel

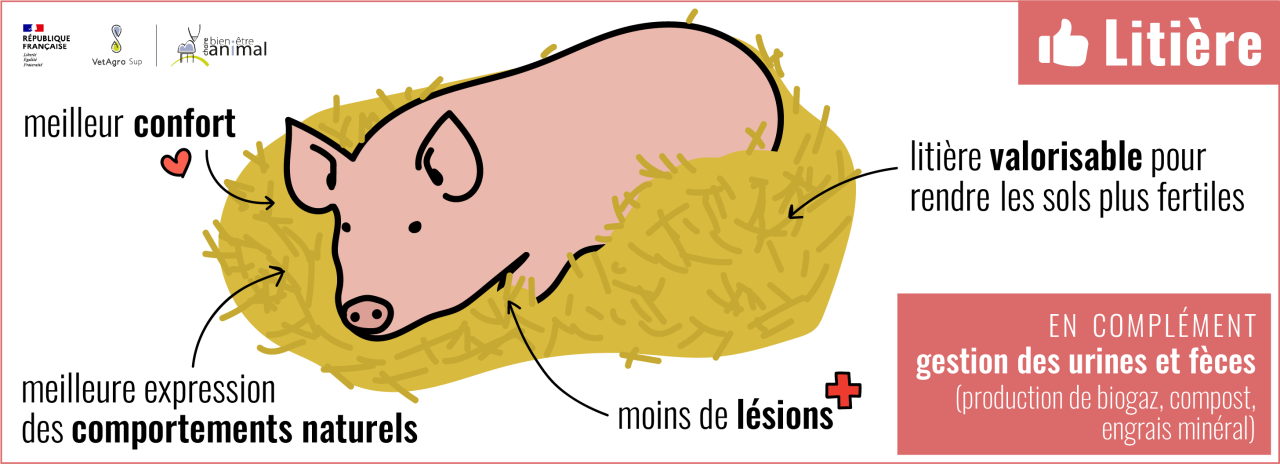

Lorsque les animaux sont élevés en bâtiments, de bonnes pratiques existent également. C’est notamment le cas de la litière et d’une bonne gestion des urines et des fèces qui permettent une meilleure expression des comportements naturels, un meilleur confort, une plus grande propreté et moins de lésions, donc un bien-être des animaux amélioré. Si la production de litière a un impact environnemental négatif comme on le verra plus loin, une fois utilisée par les animaux, elle peut être valorisée et utilisée pour rendre plus fertiles les sols et les cultures, participant à un cercle vertueux sur le plan écologique.

Bien évidemment, son impact positif dans le système dépend de l’épaisseur de la litière utilisée, sa fréquence de renouvellement, la manière de l’épandre sur les sols cultivés, etc. La gestion des urines et des fèces est facilitée lorsque les animaux sont élevés en bâtiments plutôt qu’en extérieur. La collecte des fèces via une fosse à lisier permet par exemple, via le principe de la méthanisation, de produire d’une part du biogaz utilisé comme source d’énergie et d’autre part du digestat utilisé comme compost sur les cultures. Pour les urines, il est possible de collecter celle des bovins et de la stocker dans un réservoir fermé (pour éviter la volatilisation d’ammoniac sous forme gazeuse), puis de l’utiliser comme engrais minéral des sols cultivés.

La gestion des urines et des fèces en bâtiment et un épandage précis permettent aussi de mieux gérer la concentration dans le sol et dans les nappes phréatiques de certains éléments chimiques comme les nitrates qui, s’ils sont présents en trop grande quantité, sont polluants.

L’amélioration du bien-être animal peut aussi être préjudiciable à l’environnement

L’augmentation de l’espace disponible

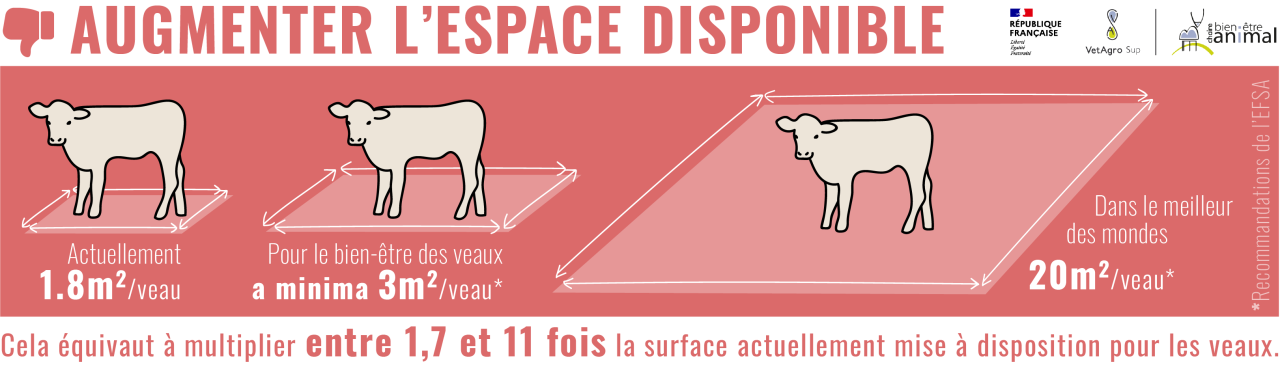

Une des sources majeures d’amélioration du bien-être des animaux est l’augmentation de l’espace disponible et la diminution de la densité. Par exemple, l’EFSA dans son dernier avis scientifique sur le bien-être des veaux publié en 2023[24], estime que l’espace disponible réglementaire de 1,8 m² par veau ne permet pas à ces derniers d’exprimer leur comportement locomoteur ou de jeu. L’EFSA estime qu’augmenter l’espace disponible à 20m² par veau serait pleinement favorable à leur bien-être et qu’a minima, 3 m² devraient être mis à disposition par veau. Cela équivaut à multiplier entre 1,7 et 11 la surface actuellement mise à disposition pour les veaux. En 2023, un peu plus de 1 million de veaux ont été abattus en France. La surface nécessaire pour les élever était d’approximativement 1,8 millions de m² de bâtiments. L’augmentation de l’espace disponible à 3 m² nécessiterait 1,2 millions de m² de bâtiments d’élevage supplémentaires pour la France… et bien plus si l’espace réglementaire passait à 20m² par veau.

De même, l’initiative européenne « End of cages » préconise la fin des cages pour l’élevage des animaux. Actuellement, la réglementation européenne impose qu’une poule pondeuse en cage dispose de 750 cm², c’est-à-dire qu’il est possible d’élever un peu plus de 13 poules par m² de cage. En élevage au sol, sans accès à l’extérieur, la densité réglementaire est de 9 poules par m². Si demain, l’élevage en cage est supprimé et que l’espace requis pour les poules en bâtiment n’est pas modifié, il faudra multiplier la surface nécessaire pour ces dernières par 1,4. Or d’après les données européennes[25], Si toutes ces poules accédaient à l’élevage au sol, il faudrait passer d’une surface totale de bâtiments de 11,3 millions de m² à une surface de 16,6 millions de m², soit plus de 5 millions de m² supplémentaires, ce qui équivaut à 500 hectares d’espace intérieur de bâtiments.

Augmenter l’espace disponible pour les animaux aura incontestablement un effet positif sur leur bien-être mais aura donc en parallèle certains impacts négatifs sur l’environnement, que ce soit en termes d’emprise au sol ou d’utilisation de ressources, notamment liées aux matériaux[26] ou aux fluides nécessaires au chauffage du bâtiment. Plus d’emprise au sol pour des bâtiments d’élevage implique d’utiliser de l’espace dévolu à d’autres usages, qu’il s’agisse de cultures, de prairies, de forêts, de friches et plus généralement, d’espaces favorables à la biodiversité. Cela augmente également la fragmentation des habitats naturels, ce qui limite la connexion entre les différentes zones pour les populations d’animaux sauvages.

Certes, 500 hectares supplémentaires pour les poules pondeuses à l’échelle européenne peuvent sembler minimes au regard des 157,4 millions d’hectares de surface agricole utile en Europe en 2023[27]. Mais à ces 500 hectares, il faut rajouter les pourtours des bâtiments et considérer également l’ensemble des productions animales (et non uniquement les poules pondeuses). Qui plus est, un tel scénario ne prend pas en compte l’actuelle réflexion de diminuer également la densité des poules pondeuses en bâtiment, pour passer de 9 poules par m² à 6 poules par m², ce qui nécessiterait de multiplier la surface totale de bâtiments par plus de 2 par rapport à l’élevage en cages. Cette question rejoint celle du « land sharing – land sparing » théorisée dans le modèle de Green et al. (2005)[28] : « Faut-il intensifier l’agriculture pour conserver par ailleurs plus d’espaces naturels riches en biodiversité ou bien privilégier une agriculture plus extensive mais moins économe en espaces naturels ? ». Une des solutions pour limiter la multiplication des surfaces dédiées à l’élevage tout en augmentant l’espace disponible par animal, serait de diminuer le nombre d’animaux élevés ; et donc d’accepter de réduire la production, pour faire moins mais mieux. Ceci est valable également concernant l’utilisation de la litière.

L’augmentation de la quantité de litière

L’amélioration du bien-être des animaux, que ce soit par la mise à disposition d’un espace plus important ou par un meilleur confort du sol, nécessite un besoin accru en litière. Ainsi, passer d’un système d’élevage en cages à sol grillagé à un système d’élevage au sol sur paille, ou passer d’un système avec un sol en caillebotis à un système en litière nécessitera de recourir à plus de litière.

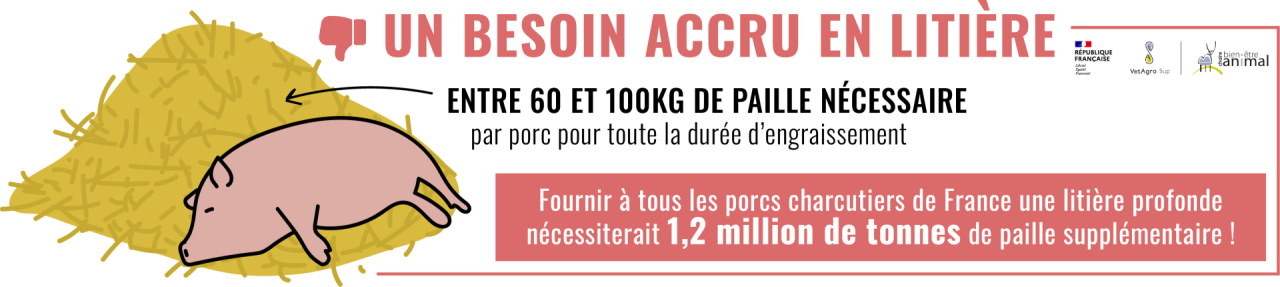

Chez le porc par exemple, l’élevage sur litière profonde constitue manifestement une amélioration du bien-être des animaux, avec une plus grande expression du comportement exploratoire, des comportements sociaux positifs plus fréquents, et également moins de lésions du carpe et du tarse[29]. Par contre, une litière profonde nécessite de fournir entre 20 et 25 kg de paille par porc en début d’élevage, puis un paillage d’entretien doit être effectué de manière régulière. Pour la durée d’engraissement sur litière profonde, la quantité de paille oscille entre 60 et 100 kg par porc[30]. Or la production française de porcs charcutiers a été de 22 millions de têtes en 2023[31], dont 90% environ (soit presque 20 millions de porcs) élevés sur caillebotis intégral, donc sans litière. Fournir à l’ensemble de ces animaux une litière profonde nécessiterait au moins 1,2 million de tonnes de paille supplémentaire. Là encore, cela peut paraître limité au regard des 14,5 millions de tonnes de paille produites en France en 2023[32]. Mais nous n’avons considéré ici que les porcs charcutiers et non les truies dont les besoins sont encore plus grands, ni les autres animaux. Or le marché de la paille est déjà un marché en tension et de nouveaux usages, y compris non-agricoles, nécessitent également de la paille.

Augmenter la quantité de litière pour améliorer le confort des animaux nécessitera donc sans nul doute d’augmenter les surfaces de céréales pour produire de la paille… au détriment d’autres espaces. Sachant de plus, que pour que la litière reste propre, la surface disponible par porc en litière doit être supérieure à l’espace disponible sur caillebotis.

L’accès à l’extérieur

Un autre point essentiel pour améliorer le bien-être des animaux est de leur fournir un accès à l’extérieur. Dans ce cas, l’espace occupé par les animaux sera encore plus important. Si on reprend l’exemple des poules pondeuses, le label « poules élevées en plein air » impose une surface extérieure de 4 m² par poule. Cela nécessiterait à l’échelle européenne, 1,2 milliards de m² pour les 302 millions de poules n’ayant actuellement pas accès à l’extérieur, soit 120 000 hectares. Pour le porc, le Label Rouge plein air impose 83 m² par porc, ce qui, pour les 22 millions de porcs charcutiers, nécessiterait 180 000 hectares. Le même principe s’applique pour les lapins, les chèvres, les poulets… autant d’espace pris sur d’autres usages, comme évoqué précédemment.

Enfin, l’accès à l’extérieur peut avoir un impact négatif sur la productivité des animaux. En extérieur, ils ont effectivement tendance à faire plus d’exercice, ce qui dépense de l’énergie et nécessite alors plus d’aliments. De plus, l’accès à l’extérieur, même s’il limite le risque de transmission de maladies infectieuses du fait d’une moindre densité animale, augmente le risque d’exposition aux agents pathogènes extérieurs et aux prédateurs, ainsi que le risque de blessures[33]. A titre d’exemple, chez les poules, l’accès à l’extérieur peut augmenter certaines maladies parasitaires comme la coccidiose ou les poux rouges.

Bien évidemment, l’accès à l’extérieur peut être réduit à de plus faibles surfaces et les espaces dédiés à cet accès peuvent être aménagés de manière à avoir un impact limité sur l’environnement. Mais la limitation de la densité animale entrainera nécessairement un besoin en surface accru. Des compromis devront alors être faits.

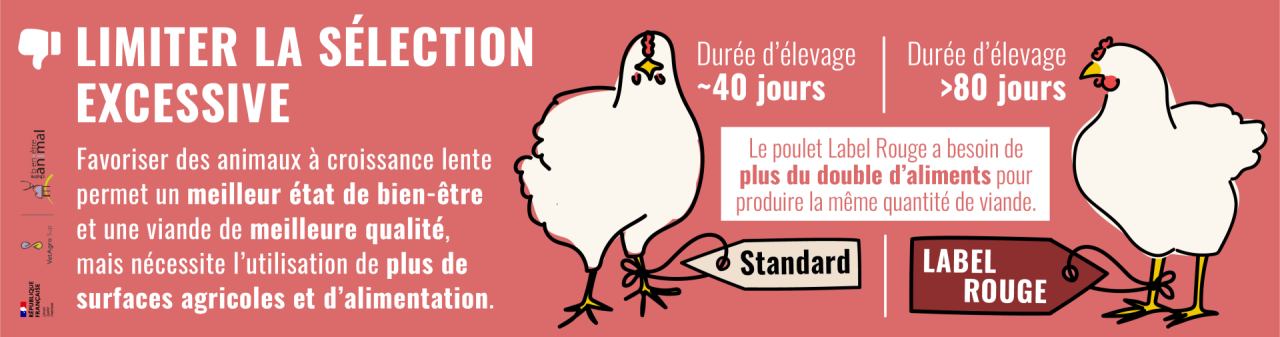

La limitation de la sélection excessive

Un dernier point favorable au bien-être des animaux est de limiter une sélection excessive vers des critères de production et de favoriser la résilience et/ou la robustesse des animaux[34]. Il s’agit par exemple de limiter l’hyper-prolificité des truies ou la croissance rapide des poulets qui sont délétères pour leur bien-être, en utilisant des races ou des pratiques d’élevage moins performantes. La conséquence est alors que la production prend plus longtemps.

Un poulet Label Rouge par exemple, nécessite une durée d’élevage de 81 jours minimum contre en moyenne 40 jours pour un poulet « standard », soit le double de la durée, ce qui au final nécessite plus d’espace. L’indice de consommation d’un poulet standard, en 2017, était autour de 1,67 alors qu’il était de 3 pour un poulet Label Rouge[35], ce qui signifie que le poulet Label Rouge aura besoin de presque plus du double d’aliments pour produire la même quantité de viande.

Favoriser des animaux à croissance lente permet un meilleur développement des animaux, un meilleur état de bien-être et une viande de meilleure qualité, mais cela nécessite l’utilisation de plus de surfaces agricoles et d’alimentation. Des besoins accrus en alimentation impactent l’environnement, d’autant plus négativement lorsqu’elle n’est pas produite localement et doit être importée ou lorsqu’elle implique des pratiques de déforestation[36]. Privilégier une alimentation locale pour les animaux et élever des animaux localement sont donc des moyens de limiter l’impact négatif de ces importations.

Conclusion

De par l’ensemble de ces contraintes, une amélioration du bien-être des animaux peut entraîner l’augmentation de l’empreinte carbone de la production, en CO₂eq de viande, de lait ou d’œufs produits. La notation environnementale classique via des analyses de cycle de vie avantage ainsi les élevages les plus intensifs.

À titre d’exemple, le rapport du Shift Project[37] indique : « sur les élevages de poules pondeuses, les codes 3 (cage aménagée), 2 (au sol), 1 (plein air) et 0 (biologique) émettent respectivement 1,66, 1,55, 3,34 et 2,57 kgCO2e/kg d’œufs. Ainsi une réorientation à effectif constant des élevages de code 3 vers des codes 1 et 0 serait en défaveur d’une diminution des émissions de gaz à effet de serre ». Bien entendu, le critère « émissions de gaz à effet de serre » pris isolément est trop restrictif pour juger de la performance environnementale globale d’un système, de sa résilience et des effets positifs associés.

De plus, nous avons vu que l’amélioration du bien-être des animaux pouvait également être une source d’amélioration de l’impact environnemental de l’élevage, que ce soit par le biais de l’amélioration de la santé ou de la productivité des animaux, ou encore via des systèmes d’élevage plus vertueux.

Le calcul final n’est pas aisé et les deux aspects, bien-être des animaux et empreinte environnementale, doivent être améliorés conjointement. L’avenir de l’élevage ne peut pas faire l’impasse sur l’un ou sur l’autre compte tenu de leurs nombreuses interdépendances. Concilier ces deux aspects nécessite de faire des compromis, de la part des autorités, des filières, mais aussi des citoyens.

Quoiqu’il en soit, il parait nécessaire de diminuer le nombre d’animaux élevés et donc la consommation individuelle de viande, afin de limiter l’usage et les importations/exportations de produits les plus néfastes pour l’environnement, de favoriser des élevages plus extensifs, plus robustes, plus favorables aux animaux et avec un impact aussi atténué que possible sur l’environnement. Cela aura un coût pour les éleveurs et il faudra que chacun accepte d’y contribuer.

Pour résumer

Merci à Alain Ducos, Enseignant-chercheur à l’ENVT, pour sa participation à l’écriture de l’article et sa relecture !

[1] Courboulay V., Barbier B., Bellec T., et al., 2022. RHAPORC – Améliorer la relation homme animal en élevage porcin au bénéfice de l’homme et de ses animaux. Innovations Agronomiques 85, 323-334, https://doi.org/10.17180/ciag-2022-vol85-art25

[2] Waiblinger S., Menke C., Coleman G., 2002. The relationship between attitudes, personal characteristics and behavior of stockpeople and subsequent behavior and production of dairy cows. Applied Animal Behaviour Science 79 (3),195-219, https://doi.org/10.1016/S0168-1591(02)00155-7

[3] Hemsworth, P. H., & Barnett, J. L., 1991. The effects of aversively handling pigs, either individually or in groups, on their behaviour, growth and corticosteroids. Applied Animal Behaviour Science, 30(1-2), 61-72. https://doi.org/10.1016/0168-1591(91)90085-C

[4] Breuer, K., Hemsworth, P. H., Barnett, J. L., Matthews, L. R., & Coleman, G. J., 2000. Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows. Applied animal behaviour science, 66(4), 273-288. https://doi.org/10.1016/S0168-1591(99)00097-0

[5] Robichaud, M. V., Rushen, J., De Passillé, A. M., Vasseur, E., Orsel, K., & Pellerin, D., 2019. Associations between on-farm animal welfare indicators and productivity and profitability on Canadian dairies: I. On freestall farms. Journal of Dairy Science, 102(5), 4341-4351. https://doi.org/10.1016/S0168-1591(99)00097-0

[6] Terlouw, E. M. C., Cassar-Malek, I., Picard, B., Bourguet, C., Deiss, V., Arnould, C., … & Lebret, B., 2015. Stress en élevage et à l’abattage: impacts sur les qualités des viandes. INRAE Productions Animales, 28(2), 169-182. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2015.28.2.3023

[7] Krug, C., Haskell, M. J., Nunes, T., & Stilwell, G. (2015). Creating a model to detect dairy cattle farms with poor welfare using a national database. Preventive veterinary medicine, 122(3), 280-286. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2015.10.014

[8] Green, L. E., Kaler, J., Wassink, G. J., King, E. M., & Thomas, R. G. (2012). Impact of rapid treatment of sheep lame with footrot on welfare and economics and farmer attitudes to lameness in sheep. Animal Welfare, 21(S1), 65-71. doi:10.7120/096272812X13345905673728

[9] Skuce et al., 2022, Acting on methane: opportunities for the UK cattle and sheep sectors. Moredun Research Institute.

[10] Rodrigues da Costa, M., & Diana, A. (2022). A systematic review on the link between animal welfare and antimicrobial use in captive animals. Animals, 12(8), 1025. https://doi.org/10.3390/ani12081025

[11] McKellar Q. A., Ecotoxicology and residues of anthelmintic compounds. Veterinary Parasitology, 1997;72:413-415, cité par Jacquiet et al (2024) https://doi.org/10.1051/npvelsa/2024010

[12] Voire notre idée reçue à ce sujet : Les animaux d’élevage sont-ils nourris avec des aliments contenant des antibiotiques ?

[13] Le Cozler, Y. (2015). Reproduction chez la génisse laitière. Repromag, 2015, 12-23. hal-01210956

[14] Voir notre article à ce sujet : Pratique d’élevage : les lactations longues chez la chèvre

[15] Michaud, A., Plantureux, S., Baumont, R., & Delaby, L., 2020. Les prairies, une richesse et un support d’innovation pour des élevages de ruminants plus durables et acceptables. INRAE Productions Animales, 33(3), 153-172. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2020.33.3.4543

[16] Bareille, N., Haurat, M., Delaby, L., Michel, L., & Guatteo, R. (2019). Quels sont les avantages et risques du pâturage vis-à-vis de la santé des bovins. Fourrages, 238, 125-131. hal-02626493

[17] Le pâturage peut également impacter négativement le bien-être des animaux, notamment s’ils n’ont pas d’abri pour se protéger de l’humidité ou des fortes chaleurs, lorsque l’accès à de l’eau en quantité et qualité suffisante n’est pas garanti, ou leur ration alimentaire pas suffisamment équilibrée. En outre, le pâturage expose d’avantage les animaux à la prédation et au parasitisme, ce qui peut conduire à la transmission de différentes maladies. Pour en savoir plus, voir notre article « Les animaux au pâturage sont forcément heureux, VRAI OU FAUX ? »

[18] Mach, N., Lansade, L., Bars-Cortina, D., Dhorne-Pollet, S., Foury, A., Moisan, M. P., & Ruet, A. (2021). Gut microbiota resilience in horse athletes following holidays out to pasture. Scientific reports, 11(1), 5007. 10.1038/s41598-021-84497-y

[19] La capacité de stockage de carbone des prairies varie en fonction du temps et des bonnes pratiques comme par exemple la limitation du changement d’usage des sols et la protection des prairies permanentes, la pratique du pâturage tournant, la limitation du chargement, l’amendement du sol avec du fumier tout en limitant son retournement et sa fertilisation excessive. Voir sur ce sujet notre article « Les prairies permettent de compenser une partie des émissions de gaz à effet de serre des vaches, VRAI ou FAUX ? »

[20] Dumont, B., Farruggia, A., Garel, J. P., Bachelard, P., Boitier, E., & Frain, M. (2009). How does grazing intensity influence the diversity of plants and insects in a species‐rich upland grassland on basalt soils?. Grass and Forage Science, 64(1), 92-105. doi: 10.1111/j.1365-2494.2008.00674.x

[21] Lorsque leur concentration est trop importante, les effluents peuvent acidifier les sols, entrainer l’eutrophisation des cours d’eau et une perte de biodiversité.

[22] Voir notre idée reçue à ce sujet : Est-ce une bonne idée de mettre des chevaux et des vaches dans une même pâture ?

[23] Voir idée reçue à ce sujet : Les haies sont-elles indispensables au bien-être des animaux vivant en plein air ?

[24] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Animal Welfare), Nielsen SS, Alvarez J, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Schmidt CG, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Spoolder H, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Jensen MB, Waiblinger S, Candiani D, Lima E, Mosbach-Schulz O, Van der Stede Y, Vitali M and Winckler C, 2023. Scientific Opinion on the welfare of calves. EFSA Journal 2023; 21(3):7896, 197 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7896

[25] Données européennes concernant les poules pondeuses

[26] Augmenter la surface de bâtiments aura des conséquences en termes d’utilisation de ressources, comme des métaux ou du béton, avec les impacts négatifs qu’ont l’extraction minière ou de sable sur le réchauffement climatique, la pollution ou encore la destruction des habitats naturels.

[27]Agreste – Mémento 2023 France

[28] Green, R. E., Cornell, S. J., Scharlemann, J. P., & Balmford, A. (2005). Farming and the fate of wild nature. science, 307(5709), 550-555. doi: 10.112

[29] Synthèse bibliographique du CNR BEA sur les impacts des sols pleins partiels ou totaux sur le bien-être et le comportement des porcs

[30] Welfarm – DES PORCS, DES ÉLEVAGES, DES LITIÈRES : Des éleveurs témoignent

[31] Agreste – Synthèses conjoncturelles : porcins

[32] Synthèse bibliographique du CNR BEA sur les impacts des sols pleins partiels ou totaux sur le bien-être et le comportement des porcs

[33] Agreste – Production de pailles en France

[34] Ducrot, C., Barrio, M. B., Boissy, A., Charrier, F., Even, S., Mormède, P., … & Fernandez, X., 2024. Améliorer conjointement la santé et le bien-être des animaux dans la transition des systèmes d’élevage vers la durabilité. INRAE Productions Animales, 37(3), 8149-8149. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2024.37.3.8149

[35] Friggens, N. C., Blanc, F., Berry, D. P., & Puillet, L. (2017). Deciphering animal robustness. A synthesis to facilitate its use in livestock breeding and management. Animal, 11(12), 2237-2251. https://doi.org/10.1017/S175173111700088X

[36] ITAVI – Performances techniques et coûts de production

[37] The Shift Project – Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère

à retenir

- L’amélioration du bien-être des animaux améliore leur productivité : il faut moins d’animaux pour produire la même quantité de viande, de lait, d’œufs…, ce qui limite les impacts négatifs de l’élevage.

- L’amélioration de la santé des animaux diminue l’utilisation de médicaments et réduit leur impact environnemental.

- Certaines pratiques d’élevage, comme le pâturage, sont vertueuses pour les animaux et l’environnement.

- L’augmentation de l’espace, une litière et un accès extérieur sont essentiels pour le bien-être des animaux mais ont un impact sur l’environnement.

CHIFFRE CLÉ

Nombre d’hectares supplémentaires nécessaires pour permettre l’accès extérieur aux porcs charcutiers en France.