OUI !

À bien des égards, à l’herbe, bovins et équins font la paire ! Non seulement la vache et le cheval ne prélèvent pas l’herbe sur pied de la même manière, mais ils ne mangent pas non plus les mêmes espèces végétales. Cette complémentarité dans leurs choix alimentaires a des bénéfices pour eux mais aussi pour l’environnement, notamment en matière de biodiversité et d’utilisation d’antiparasitaire. Cependant des recherches complémentaires sont nécessaires pour préciser la conduite optimale de pâturage mixte équin-bovin.

à retenir

- Les choix alimentaires des bovins et des équins au pâturage sont complémentaires.

- Le pâturage mixte peut favoriser : la valorisation de l’herbe, la biodiversité de la flore et de la faune, la dilution de la charge parasitaire, les interactions humain-animal.

- Le pâturage permet de limiter : l’achat d’aliments, le travail d’entretien des prairies, l’administration de vermifuges / l’antibiorésistance.

Rappels sur le pâturage

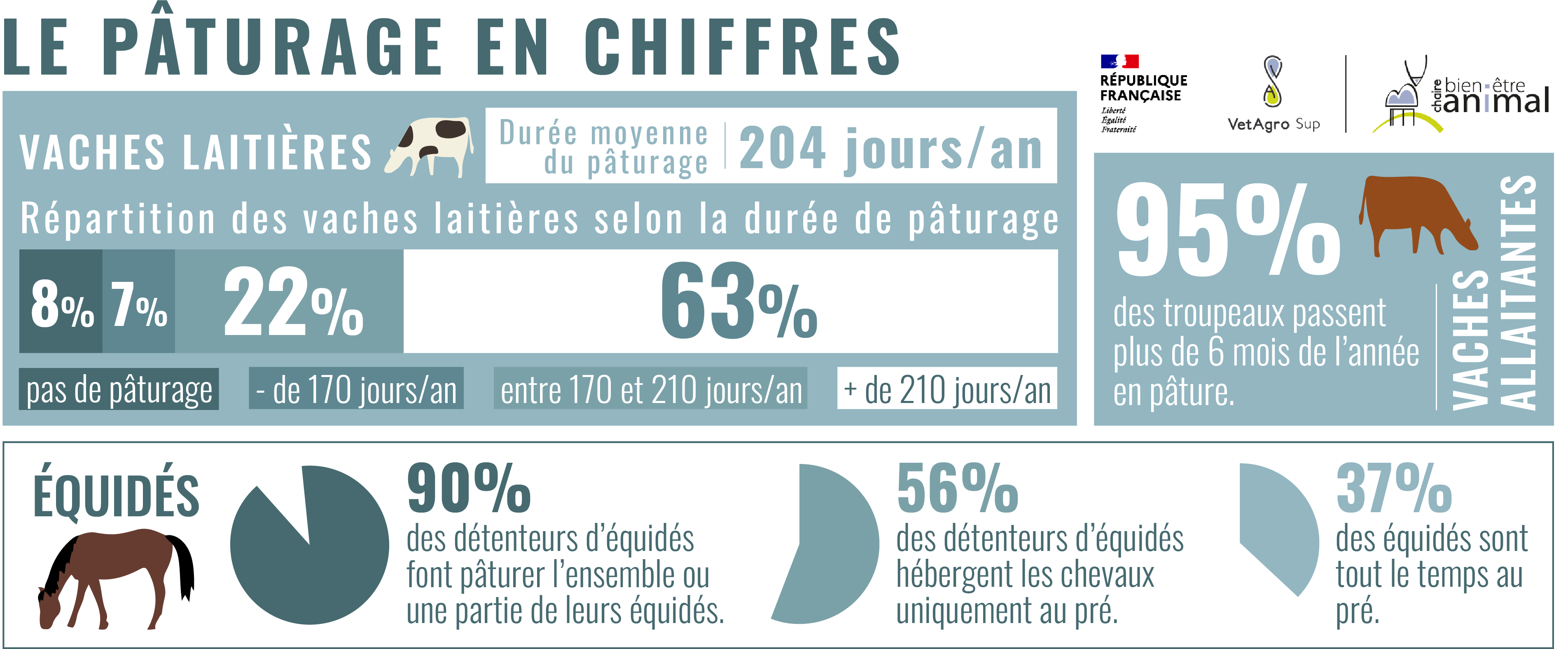

Quelques rappels sur le pâturage

La composition florale des prairies

En France, la richesse spécifique floristique d’une prairie permanente, toutes plantes confondues, varie entre 10 et 40 espèces différentes[7].

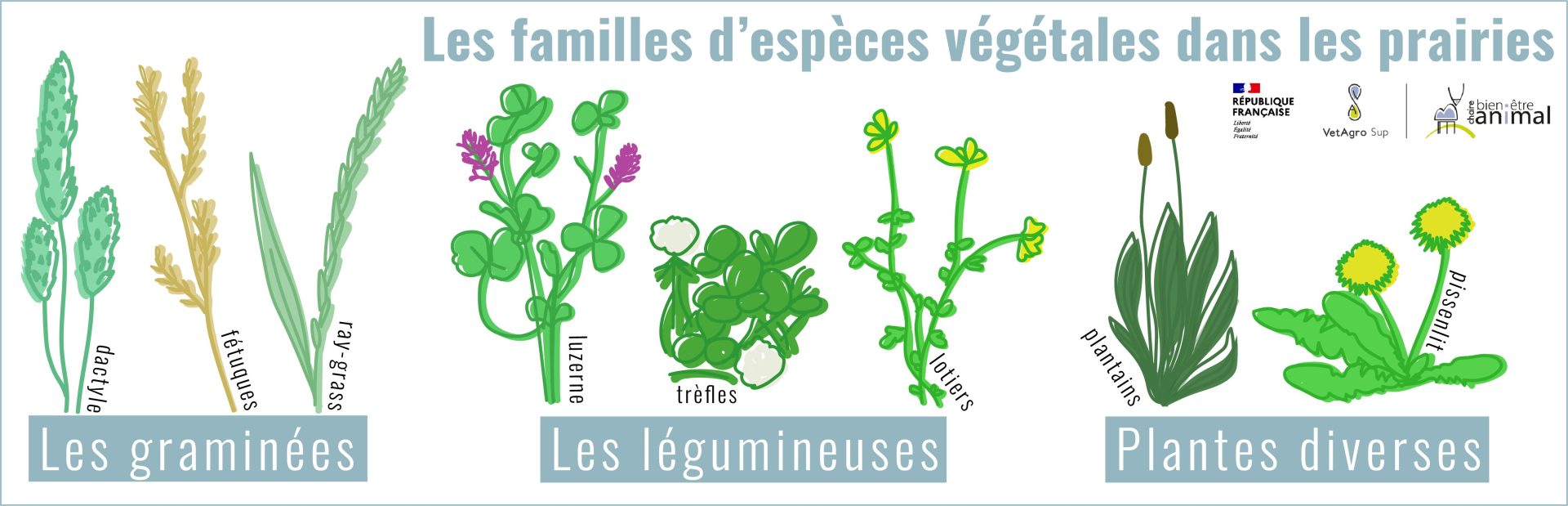

On distingue trois grandes familles d’espèces végétales dans les prairies[8][9] :

- Les graminées (ou poacées) : base du couvert végétal des prairies, elles représentent 3/4 des espèces végétales présentes dans les prairies permanentes[10]. Ce sont des monocotylédones. Les graminées assurent aux animaux l’apport en matière sèche et en énergie.

- Les légumineuses (ou fabacées) : elles fixent l’azote atmosphérique pour le transformer en azote organique utilisable par les plantes à proximité, ce qui leur vaut l’appellation d’« engrais verts». Ce sont des dicotylédones. Les légumineuses constituent pour les animaux une source importante de protéines végétales (matières azotées). Parce qu’elles résistent mieux à la chaleur que les graminées et que leur croissance est rapide, les légumineuses peuvent devenir prépondérantes en cas de surpâturage ou de sécheresse.

- Les plantes diverses: ce ne sont ni des graminées, ni des légumineuses, bien qu’il s’agisse pour la majorité, de dicotylédones. Certaines sont qualifiées, à tort, de « mauvaises herbes ». Les plantes diverses constituent une source importante de minéraux et de vitamines et sont généralement plus résistantes à la sécheresse que les graminées notamment.

L’impact des herbivores sur la diversité floristique des prairies

Au cours du pâturage, les herbivores agissent sur la végétation via plusieurs mécanismes :

- L’expression des préférences alimentaires : les herbivores prélèvent les plantes de manière plus ou moins sélective, créant ainsi des ouvertures dans le milieu, propices à la prolifération d’autres plantes, moins compétitives pour la lumière ou les nutriments.

- La dissémination des graines de certaines plantes, via leurs poils, leurs sabots ou leurs excréments.

- Le piétinement des sols.

- L’apport de nutriments, via le dépôt d’urine et fèces, qui participent à la croissance des végétaux.

Comportement alimentaire

Deux herbivores au comportement alimentaire différents

Bovins et équins ont un régime alimentaire similaire : ce sont des herbivores partageant une forte appétence pour les graminées[13]. Mais s’ils ont beaucoup en commun, la vache et le cheval se distinguent cependant par leur système digestif. Les premières différences s’observent dès l’anatomie de la bouche.

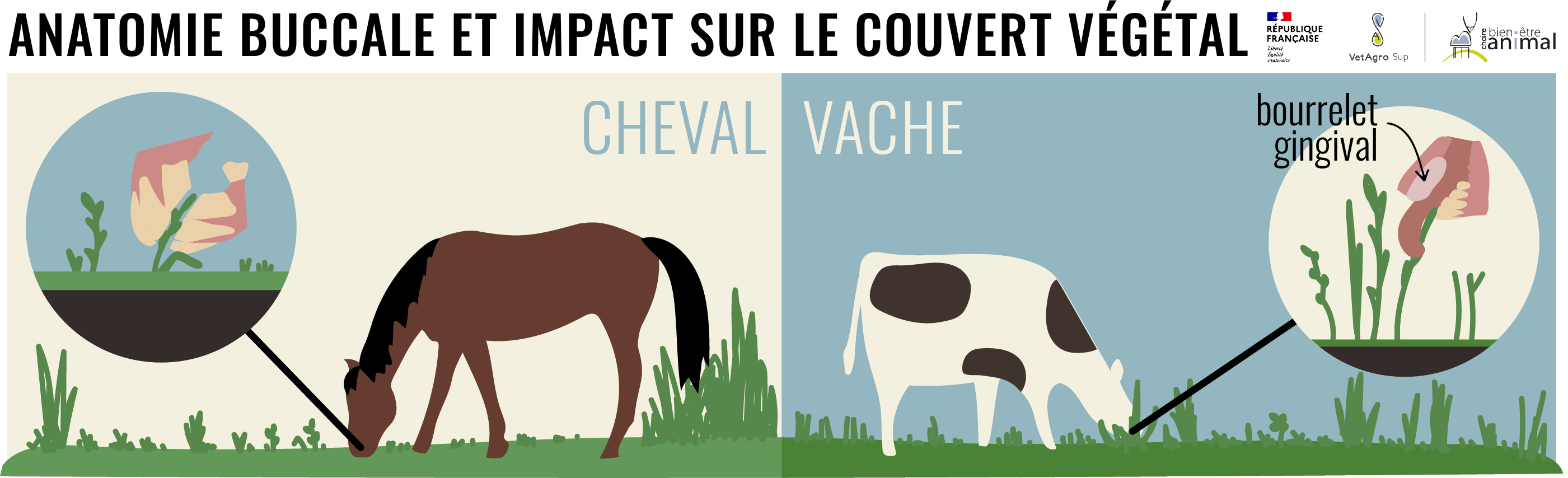

Anatomie buccale et impact sur la structure du couvert végétal

Bien que tous deux herbivores, le cheval et la vache ne possèdent pas le même « équipement » pour attraper l’herbe sur pied.

Le cheval possède des incisives sur les deux mâchoires, ce qui lui permet de pâturer ras, en coupant l’herbe très près du sol (1 à 2 cm)[14]. Il privilégie donc le pâturage dans les zones rases où il maintient l’herbe à un stade précoce de développement (haute valeur nutritive) et délaisse les zones hautes, dites « zones de refus », où il concentre ses déjections.

La vache, quant à elle, est dépourvue d’incisives au niveau de la mâchoire supérieure. A la place, la gencive est plus imposante et forme ce que l’on appelle le bourrelet gingival. Pour couper l’herbe, la vache utilise donc sa langue pour saisir un bouquet d’herbe qu’elle pince entre les incisives inférieures et le bourrelet gingival. Cette technique de préhension ne permet pas au bovin d’exploiter l’herbe jeune et courte, qu’il n’a pas la capacité de saisir. Il préfère les hauteurs d’herbe intermédiaires à hautes, qu’il coupe à 5 cm ou plus[15].

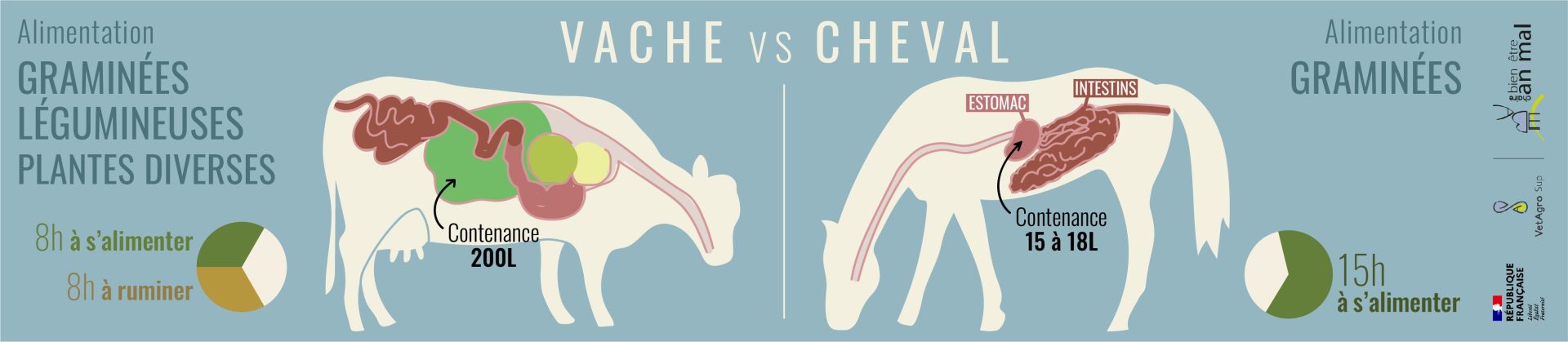

Physiologie digestive et impact sur la sélection des espèces végétales

Si le bovin a moins de dents que le cheval, il a… des « estomacs » en plus ! Cette spécificité anatomique induit un processus de digestion différent qui impacte l’utilisation des espèces prairiales.

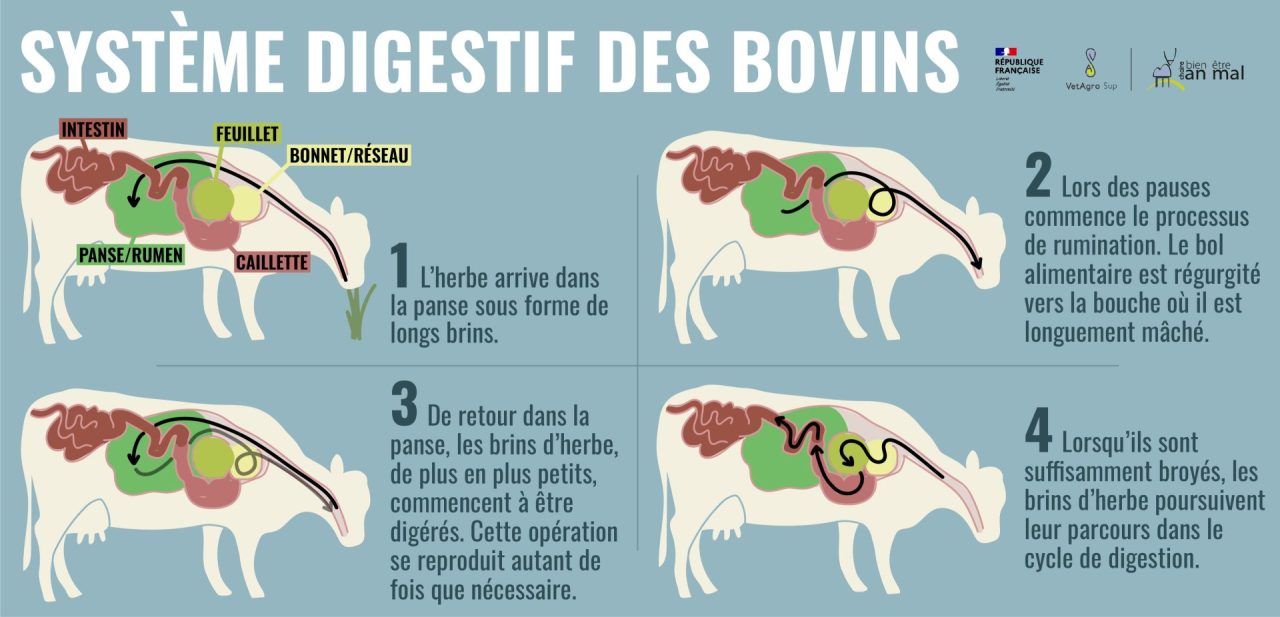

Le bovin est polygastrique, ce qui signifie qu’il possède un estomac (la caillette) précédé de trois pré-estomac (la panse ou rumen, le bonnet, le feuillet). Au cours du pâturage, la vache avale rapidement et mastique peu l’herbe ingérée : l’herbe arrive ainsi dans la panse sous forme de longs brins.

Lors des pauses alimentaires, la vache, couchée le plus souvent, entame le processus de rumination. Le bol alimentaire est alors régurgité, renvoyé de la panse vers la cavité buccale, où il est imprégné d’une importante quantité de salive et longuement mâché dans le but de réduire la taille des particules et de les rendre plus digestes. De retour dans la panse, les brins d’herbe, de plus en plus petits, commencent à être digérés par les micro-organismes de la flore digestive via un phénomène de fermentation. Cette opération se reproduit autant de fois que nécessaire. La vache consacre 8h de sa journée à s’alimenter et autant à ruminer[15][16] !

Ce n’est que lorsqu’ils sont suffisamment broyés que les brins d’herbe poursuivent leur parcours dans les compartiments suivants. Au total, pour un même brin d’herbe, il faut compter entre deux et trois jours pour un cycle de digestion complet[17] !

Le saviez-vous ?

Parmi les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’élevage au niveau mondial, 62% sont attribuées à l’élevage bovin. Cela s’explique par leur biomasse totale, qui est nettement supérieure à celle des autres animaux d’élevage, mais également par leur mode de digestion spécifique qui entraine l’émission de méthane (rumination). Cependant, les prairies permettent de compenser en partie ces émissions de GES en participant au stockage du carbone. Cela est d’autant plus vrai pour les prairies pâturées.

Pour en savoir plus, consultez notre article dédié : Les prairies permettent de compenser une partie des émissions de gaz à effet de serre des vaches, VRAI ou FAUX ?

S’il semble contraignant, ce mode de digestion présente plusieurs avantages. D’une part, le temps de séjour des particules de fourrage dans l’appareil digestif induit une bonne efficacité digestive de l’herbe. D’autre part, le processus de rumination diminue le risque d’intoxication, en permettant notamment la détoxification des métabolites secondaires qui peuvent être présents dans les légumineuses et plantes à fleurs, comme les tanins par exemple[18]. Ceci permettant au bovin de consommer l’ensemble des familles d’espèces végétales, il en résulte une utilisation assez homogène du couvert végétal.

Le cheval, quant à lui, n’est pas un ruminant. Il possède un unique estomac de petite taille qui produit des sécrétions gastriques acides en permanence. Cette particularité l’oblige donc à ingérer de petites quantités de fourrages de manière continue. En conditions naturelles, le cheval consacre en moyenne 15h quotidiennes à s’alimenter[19].

Le saviez-vous ?

Le volume de l’estomac du cheval varie entre 15 et 18 L, là où le seul rumen de la vache peut atteindre 200 L !

Du fait de l’absence de rumen, l’efficacité digestive du cheval est inférieure à celle de la vache. Le cheval compense celle-ci par un fort niveau d’ingestion : la quantité d’herbe ingérée par les chevaux au pâturage serait 63% plus élevée que celle des bovins[15]. Grâce à cette capacité à manger plus, le cheval absorbe au final plus de nutriments des fourrages que la vache[20] !

A niveau de chargement[21] égal, les chevaux assurent une coupe plus drastique de la végétation, permettant de maintenir les milieux ouverts de manière plus importante que les vaches.

En revanche, le fait que le cheval soit dépourvu de rumen ne lui permet pas de détoxifier les métabolites secondaires des dicotylédones. Le cheval est donc plus sélectif que le bovin : il a tendance à éviter (et donc préserver) les légumineuses et plantes diverses pour s’alimenter principalement de graminées.

En résumé, le mode de pâturage du cheval se caractérise donc par la consommation, de manière sélective, de très grandes quantités de graminées et la création d’une mosaïque de végétation rase et haute. L’ouverture du milieu et l’hétérogénéité structurelle du couvert végétal qui en découlent favorisent une diversité biologique importante. La richesse spécifique du couvert végétal est ainsi supérieure dans les prairies pâturées par les chevaux en comparaison aux prairies pâturées par les ruminants[22][23][24]. Il est cependant à noter que ces bénéfices sont directement dépendants des modalités de gestion des prairies : si celles-ci sont inadaptées (chargement trop important, temps de séjour trop long, etc.), le pâturage équin seul peut-être à l’origine de l’apparition de zones surpâturées et de l’extension des zones de refus, pouvant, à terme, représenter 30 à 50% de la surface de la parcelle.

En bref

Les modes de pâturage du bovin et de l’équin présentent des similitudes (forte appétence pour les graminées), mais également des différences : alors que la vache utilise le couvert végétal de façon plutôt homogène, le pâturage équin favorise une meilleure diversité floristique mais présente aussi des zones dites « de refus », qui ne sont pas pâturées.

Est-il possible de tirer profit des spécificités des deux espèces en les associant sur une même parcelle ? Sont-elles complémentaires ?

Impacts du pâturage mixte bovin/équin

Le pâturage mixte désigne la pratique qui vise à associer des herbivores d’espèces différentes (bovin-équin, ovin-bovin, …) sur la même prairie, de manière simultanée ou successive au cours d’une saison de pâturage, dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources végétales.

Via des effets compensatoires entre les modes de prélèvement des différentes espèces d’herbivores, le pâturage mixte peut impacter le couvert végétal d’une manière qui diffère du pâturage monospécifique. Est-ce le cas de l’association entre les vaches et les chevaux ?

Sur l’utilisation du couvert végétal

Lorsque le chargement est équilibré, le pâturage mixte incite les chevaux à manger les zones rases non valorisées par les bovins et, inversement, les bovins à manger les zones hautes délaissées par les chevaux. La complémentarité des espèces limite ainsi les zones de refus et favorise l’entretien des espaces ouverts. En limitant ainsi les refus, la complémentarité de l’utilisation des familles botaniques par les équins et les bovins permet de consommer une fraction de l’herbe produite par la prairie plus importante.

Dans le cadre du projet de recherche EquiBov piloté conjointement par l’Ifce et l’INRAE, des enquêtes ont été menées dans des exploitations mixtes bovins-équins et des exploitations équines spécialisées du Massif central. Elles ont permis de mettre en évidence les points suivants[25] :

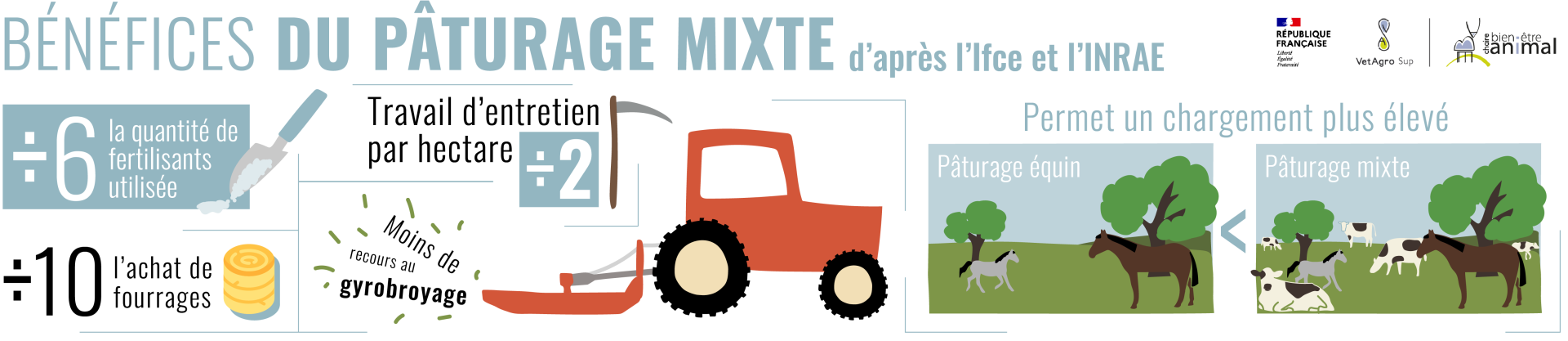

- Le pâturage mixte permet un chargement plus élevé en comparaison au pâturage équin seul.

- La quantité de fourrages achetée par UGB[26] est 10 fois inférieure dans les élevages mixtes.

- Le recours à la fertilisation minérale est 6 fois inférieure en élevages mixtes.

- Les élevages mixtes ont moins fréquemment recours au gyrobroyage.

- Le travail de saison d’entretien par hectare (fauche, récolte, taillage de haies, etc.) est réduit de moitié dans les systèmes mixtes.

Il est cependant à noter qu’il existe une grande variabilité de conduite des deux espèces en pâturage mixte : la présence des bovins et des équins peut être simultanée ou successive ; dans le dernier cas, leur ordre de présence peut varier (bovins puis équins ou équins puis bovins) ; la durée de la rotation entre les parcelles peut être fluctuante ; tout comme le ratio bovins-équins.

Sur ce dernier aspect, il semblerait que le ratio optimal équins/bovins soit de l’ordre de 30/70 % de poids vif soit 1 cheval pour 3 bovins. Cette proportion semble en effet idéale pour limiter la présence de zones de refus tout en permettant de préserver les performances individuelles (gain de poids vif journalier, autrement dit la croissance) des bovins comme des chevaux, limitant ainsi l’achat d’aliments complémentaires[27].

Sur la biodiversité

Nous l’avons vu, le pâturage équin favorise la biodiversité floristique. A long terme cependant, la densité dans les zones hautes, non pâturées, génère une compétition pour la lumière. Stimulées par l’azote des déjections, les espèces nitrophiles[28] s’accumulent et, étant plus grandes, elles ralentissent voire empêchent le développement des autres, réduisant alors la biodiversité. Le pâturage bovin agit ainsi de manière complémentaire en permettant de limiter le développement de ces espèces nitrophiles compétitives dans les zones hautes délaissées par les chevaux[29].

A l’inverse, les chevaux valorisent l’herbe rase qui ne peut être consommée par les bovins… échange de bons procédés !

Ainsi, à chargement modéré (750kg de poids vif par hectare, soit environ une génisse et une jument par hectare), diverses études ont montré que le pâturage mixte équin-bovin permet d’améliorer la biodiversité par rapport au pâturage séparé de chacune des espèces[29].

Mais les effets positifs du pâturage sur la biodiversité ne se limite pas aux végétaux ! En effet, les herbivores jouent un rôle important dans le maintien de la diversité faunistique au sein des milieux pâturés. Il a ainsi été montré que le pâturage mixte favorise la présence des insectes pollinisateurs, la diversité des ressources pour les animaux herbivores et granivores ou encore l’accessibilité des proies pour les oiseaux nécessitant des milieux ouverts[30]. Il convient pour cela de ne pas pâturer une parcelle en continu, ni d’avoir un chargement trop important, ce qui aurait pour conséquence d’empêcher la floraison.

Sur le parasitisme

Le pâturage mixte permet également de réduire le niveau d’infestation parasitaire des animaux.

En effet, chevaux et bovins n’ont que deux parasites en commun : Trichostrongylus axei, un strongle, et la grande douve (Fasciola hepatica). Les autres parasites gastro-intestinaux présents chez les chevaux et les bovins présentent une forte spécificité vis-à-vis de leurs hôtes. Ainsi, lorsque la larve d’un parasite équin est ingérée par un bovin, elle ne va pas pouvoir poursuivre son cycle de développement et pondre ses œufs dans l’organisme de cet hôte qui n’est pas le sien. Et inversement. On parle alors de dilution de la charge parasitaire. Une étude a ainsi montré que des poulains hébergés dans un système mixte (équins-bovins) excrétaient deux fois moins d’œufs de parasites de strongles que les poulains issus de systèmes spécialisés (équins uniquement)[31].

Cette réduction de la charge parasitaire, associée à des pratiques de vermifugation raisonnée, contribue à réduire l’utilisation de vermifuges et donc à limiter le développement de résistances aux vermifuges par les parasites[32].

Plusieurs facteurs semblent cependant impacter l’efficacité de ce phénomène de dilution.

En effet, dans un projet expérimental complémentaire, les chevaux ont excrété autant d’œufs de strongles lorsqu’ils pâturaient seuls ou avec des bovins. Dans ce cas précis, la fréquence de rotation de parcelles permettait à l’herbe de repousser entre chaque passage des animaux. Les bovins n’ont alors pas été contraints de pâturer les zones de refus des équins où se concentrent les larves de strongles qui migrent peu[33].

Par ailleurs, le ratio entre les deux espèces pourrait de nouveau être déterminant. Des modèles mathématiques théoriques ont, en complément, révélé que l’association de deux espèces réduirait d’autant plus sa charge parasitaire que sa part dans le chargement est faible. En d’autres termes, c’est l’espèce dont l’effectif est le plus faible dans la parcelle qui bénéficierait le plus du phénomène de dilution[34].

Ces travaux illustrent donc la nécessité d’études complémentaires qui permettraient de définir la combinaison optimale de niveaux de chargement à appliquer pour tirer pleinement bénéfice de la complémentarité des espèces sur le plan parasitaire.

A noter cependant que certaines maladies d’origine bactérienne ou virale sont communes aux deux espèces, par exemple la brucellose. Dans ce cas, ce phénomène de dilution n’existe pas !

Par ailleurs, le pâturage mixte avec les bovins semble être un facteur de risque d’infection par un des deux parasites sanguins transmis via les piqûres de tiques et responsables de la piroplasmose, Babesia caballi. Les tiques se nourrissant sur les bovins comme sur les chevaux, le pâturage mixte augmente le nombre d’hôtes potentiels et donc le risque d’infection par ce dernier.

Une surveillance accrue aux périodes de fortes activités des tiques (au printemps et à l’automne) est donc conseillée. A noter cependant que les infections par Theileria equi, le second parasite responsable de la piroplasmose, sont beaucoup plus nombreuses que celles par Babesia caballi. Les voies de transmission de ces parasite étant différentes, le pâturage mixte n’a pas été identifié comme un facteur de risque pour les infections par Theileria equi[35].

Nous venons de le voir, les bénéfices du pâturage équins-bovins sont nombreux et variés. Pour autant, que sait-on de la compatibilité entre les deux espèces sur le plan comportemental ? Cohabitent-elles facilement ?

Sur le comportement[36]

Lorsque les ressources et l’espace disponibles sont suffisants, très peu d’interactions négatives sont observées et les deux espèces cohabitent très bien. Si le le plus couramment observé est l’approche (réduction de la distance entre les individus des deux espèces), certains animaux expriment des affinités plus marquées avec un animal de l’autre espèce se chassant mutuellement les mouches par exemple.

Bien qu’aucune blessure infligée n’ait été relevée lors des différents travaux de recherche, il est recommandé d’écorner les bovins pour éviter toute blessure aux équidés. A l’inverse, une surveillance accrue est requise lorsque des chevaux très actifs sont introduits, incitant le groupe à se déplacer davantage. Une activité locomotrice trop importante chez les vaches gestantes pourrait être à l’origine d’un avortement.

Enfin, certains éleveurs trouvent d’autres bénéfices à cette association : la présence des génisses favorise la curiosité des chevaux, constituant une forme d’enrichissement, alors qu’en parallèle, les chevaux, habitués à être manipulés, jouent le rôle de médiateurs et facilitent les interventions de l’humain auprès des bovins (bouclage par exemple).

Conclusion

En conclusion, l’association des chevaux et des bovins au pâturage, en utilisant la compensation des choix alimentaires des deux espèces, semble bénéfique à plusieurs égards.

La meilleure valorisation des ressources herbagères et la diminution des coûts liés à l’entretien des pâtures et à l’achat d’aliments complémentaires constituent un atout économique pour les exploitations[37].

Avec un impact positif sur la biodiversité, le pâturage mixte contribue à une agriculture plus résiliente au changement climatique et permet également de limiter le recours aux vermifuges, limitant ainsi le développement de résistances par les parasites.

La pratique du pâturage mixte équins-bovins s’inscrit donc parfaitement dans le concept « One Welfare » selon lequel le bien-être des animaux, celui de l’humain et de l’environnement sont étroitement liés.

Il est important de garder à l’esprit que l’ensemble des résultats présentés ici sont à nuancer car dépendants du type de pâturage choisi (pâturage continu ou tournant, temps de séjour sur les parcelles, présence simultanée ou successive des espèces, chargement, ratio, etc.). Pour tirer pleinement partie de la complémentarité de ces deux herbivores et créer un écosystème équilibré qui profite à la fois aux animaux et à la prairie, des études complémentaires sont nécessaires pour définir la conduite de pâturage la plus adaptée.

Pour résumer

Merci à Audrey MICHAUD, ingénieure agronome, enseignante chercheuse en sciences animales, (Université Clermont Auvergne, VetAgro Sup, INRAE, UMR Herbivores, Clermont-Ferrand) pour sa relecture !

Pour aller plus loin

Ifce – Webconférence « Pâturage mixte équins bovins – Laurie Briot »

Ifce – Brochure « Pâturer à plusieurs espèces pour des bénéfices multiples : Focus sur la mixité équin – bovin »

INRAE – Article « Pâturage mixte bovins-équins, et si les bénéfices étaient multiples ? »

[1] Idele – Les chiffres clés du GEB : Bovins 2023

[3] MASA – Le bien-être et la protection des vaches à viande

[4] Le pâturage des vaches laitières françaises

[5] Agreste – Les exploitations bovines laitières en France métropolitaine en 2020

[6] Ifce – Foncier et filière équine : état des lieux et prospective

[7] Eric Pottier, Audrey A. Michaud, Jean-Pierre J.-P. Farrie, Sylvain Plantureux, René Baumont. Les prairies permanentes françaises au cœur d’enjeux agricoles et environnementaux : des références nouvelles pour une meilleure gestion. Innovations Agronomiques, 2012, 25, pp.85-97. 10.17180/993x-2985. hal-03517814

[8] Equipedia – Ifce : Les graminées

[9] Equipedia – Ifce : Les légumineuses

[10] Selon l’étude de Arrouays et al. (2002), une prairie permanente est une prairie naturelle ou semée depuis plus de 6 ans et destinée à rester en place ; une prairie temporaire est une prairie renouvelée depuis moins de 6 ans et en alternance avec des cultures.

[11] Mauchamp, Leslie, et al. « II. Biodiversité des écosystèmes* prairiaux ». Les prairies : biodiversité et services systémiques, Presses universitaires de Franche-Comté, 2012, https://doi.org/10.4000/books.pufc.12907.

[12] FARRUGGIA A., DUMONT B., JOUVEN M., BAUMONT R., LOISEAU P. (2006) : “La diversité végétale à l’échelle de l’exploitation en fonction du chargement dans un système bovin allaitant du Massif central”, Fourrages, 188, 477-493.

[13] Ilias Karmiris, Panagiotis D. Platis, Savas Kazantzidis, and Thomas G. Papachristou « Diet Selection by Domestic and Wild Herbivore Species in a Coastal Mediterranean Wetland, » Annales Zoologici Fennici 48(4), 233-242, (1 August 2011). https://doi.org/10.5735/086.048.0404

[14] William W. Martin-Rosset, C. Trillaud-Geyl. Pâturage associé des chevaux et des bovins sur des prairies permanentes : premiers résultats expérimentaux. Fourrages, 2011, 207, pp.211-214.

[15] Menard, C., Duncan, P., Fleurance, G., Georges, J.-Y. and Lila, M. (2002), Comparative foraging and nutrition of horses and cattle in European wetlands. Journal of Applied Ecology, 39: 120-133. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2002.00693.x

[16]Adin, G., R. Solomon, M. Nikbachat, A. Zenou, E. Yosef, A. Brosh, A. Shabtay, S. J. Mabjeesh, I. Halachmi, and J. Miron. 2009. Effect of feeding cows in early lactation with diets differing in roughage-neutral detergent fiber content on intake behavior, rumination, and milk production. J. Dairy Sci. 92:3364–3373.

[17] Mambrini, M., Peyraud, J. L., & Rulquin, H. (1988). Comparaison de différentes méthodes de calcul du temps de séjour des résidus alimentaires dans l’ensemble du tube digestif chez la vache laitière. Reproduction Nutrition Développement, 28(Suppl1), 149-150

Carle, B., Dulphy, J. P., L’HOTELIER, L., Moins, G., & Ollier, A. (1980). Comportement alimentaire comparé des ovins et des bovins. Relation avec la digestion des aliments. Reproduction Nutrition Développement, 20(5B), 1633-1639.

[18] Influence des tanins sur la valeur nutritive des aliments des ruminants. N. Zimmer, R.Cordesse. INRA Prod. Anim. 1996, 9 (3), 167-179.

[19] Duncan, P. Time-Budgets of Camargue Horses Ii. Time-Budgets of Adult Horses and Weaned Sub-Adults. Behaviour72, 26–48 (1980). http://dx.doi.org/10.1163/156853980X00023

Boyd, L. E. Time budgets of adult Przewalski horses: Effects of sex, reproductive status and enclosure. Appl. Anim. Behav. Sci. 21, 19–39 (1988). https://doi.org/10.1016/0168-1591(88)90099-8

Boyd, L. E., Carbonaro, D. A. & Houpt, K. A. The 24-hour time budget of Przewalski horses. Appl. Anim. Behav. Sci.21, 5–17 (1988). https://doi.org/10.1016/0168-1591(88)90098-6

Kaseda, Y. Seasonal Changes in Time Spent Grazing and Resting of Misaki Horses. Jpn. J. Zootech. Sci., 464–469 (1983). https://doi.org/10.2508/chikusan.54.464

Kiley-Worthington, M. Time-budgets and social interactions in horses: The effect of different environments. Appl. Anim. Behav. Sci. 13, 181–182 (1984)

[20] Duncan P, Foose TJ, Gordon IJ, Gakahu CG, Lloyd M. Comparative nutrient extraction from forages by grazing bovids and equids: a test of the nutritional model of equid/bovid competition and coexistence. Oecologia. 1990 Oct;84(3):411-418. doi: 10.1007/BF00329768. PMID: 28313034.

[21] Le chargement, ou pression de pâturage, correspond au nombre d’animaux présents par unité de surface.

[22]DUMONT B., FARRUGGIA A., GAREL J.P. Pâturage et biodiversité des prairies permanentes. Renc. Rech. Ruminants, 2007, 14, 17-24.

[23] Fleurance G., Duncan P., Farruggia A., Dumont B., Lecomte T. (2011) : “Impact du pâturage équin sur la diversité floristique et faunistique des milieux pâturés”, Fourrages, 207, 189-199

[24] Benoit Marion. Impact du pâturage sur la structure de la végétation : Interactions biotiques, traits et conséquences fonctionnelles. Université Rennes 1, 2010.

[25] Louise Forteau. Accroître les performances des systèmes d’élevages de chevaux de selle par la mixité avec des bovins allaitants en zones herbagères. Agronomie. Université Clermont Auvergne [2017- 2020], 2019.

[26] L’unité de gros bétail (UGB) est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Livestock_unit_(LSU)/fr

[27] Martin-Rosset W., Trillaud-Geyl C. (2011) : “Pâturage associé des chevaux et des bovins sur des prairies permanentes : premiers résultats expérimentaux”, Fourrages, 207, 211-214.

[28] Les plantes nitrophiles sont des plantes qui vivent sur des sols riches en azote et demandent beaucoup de nitrates pour leur développement.

[29] Loucougaray, G., Bonis, A., Bouzillé, J.-B., 2004. Effects of grazing by horses and/or cattle on the diversity of coastal grasslands in western France. Biol. Conserv. 116, 59–71. 0

[30] Ifce – Equipedia « Pâturage mixte équins-bovins, qu’en savons-nous ? »

[31] Forteau L., Dumont B., Sallé G., Bigot G., Fleurance G., 2020. Horses grazing with cattle have reduced strongyle egg count due to the dilution effect and increased reliance on macrocyclic lactones in mixed farms. Animal, 14, 1076-1082.

[32] Ifce – Une vermifugation raisonnée pour limiter les résistances

[33] Fleurance G., Sallé G., Lansade L., Wimel L., Dubois C., Lanore L., Faure S., Dumont B., 2020. La conduite, facteur limitant des attendus du pâturage mixte. In : Journées Sciences et Innovations Équines, FIAP Jean-Monnet, Paris, 17 Novembre 2020.

[34] Hoste H., Guitard J-P., Pons J-C. (2003) « Pâturage mixte entre ovins et bovins : intérêt dans la gestion du parasitisme par les strongles gastro-intestinaux. ». Fourrages, 176, 425-436

[35] Ifce – Equ’Idée. Facteurs de risque d’infestation par les tiques et d’exposition à la piroplasmose équine chez les chevaux de trait en région Auvergne-Rhône-Alpes en France.

[36] Ifce – Equ’Idée, novembre 2017, article 2. Le pâturage mixte bovins–équins : De nouvelles données comportementales à la disposition des éleveurs et détenteurs.

[37] DUMONT, B., COURNUT, S., MOSNIER, C., MUGNIER, S., FLEURANCE, G., BIGOT, G., … RAPEY, H. (2021). Comprendre les atouts de la diversification des systèmes d’élevage herbivores du nord du Massif central. INRAE Productions Animales, 33(3), 173–188.

à retenir

- Les choix alimentaires des bovins et des équins au pâturage sont complémentaires.

- Le pâturage mixte peut favoriser : la valorisation de l’herbe, la biodiversité de la flore et de la faune, la dilution de la charge parasitaire, les interactions humain-animal.

- Le pâturage permet de limiter : l’achat d’aliments, le travail d’entretien des prairies, l’administration de vermifuges / l’antibiorésistance.

CHIFFRE CLÉ

L’achat de fourrages dans les élevages mixtes.