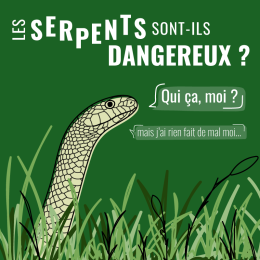

Non,

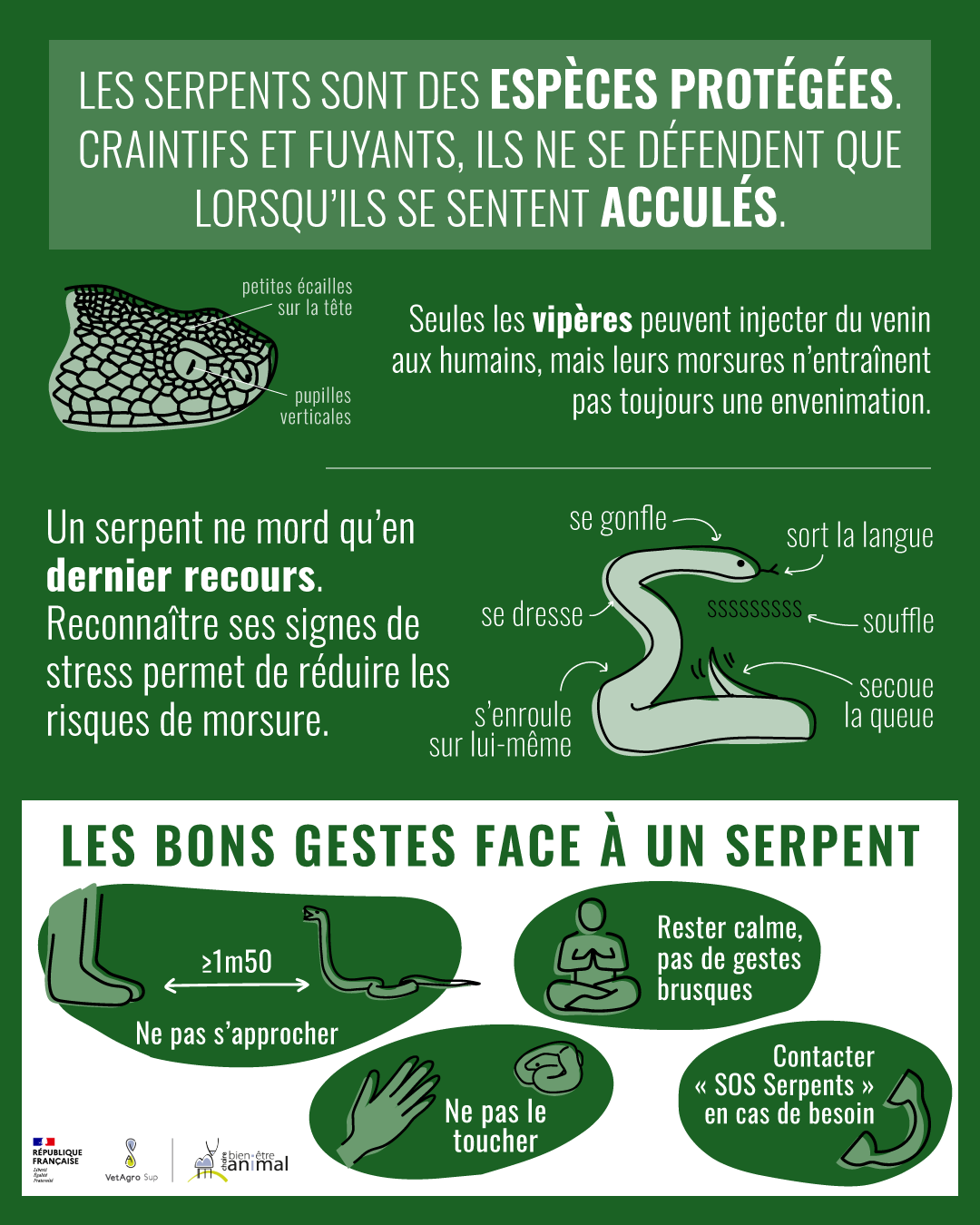

Les serpents ne sont pas des animaux agressifs. Au contraire, plutôt craintifs, ils cherchent avant tout à fuir ou à éviter le contact avec l’humain. Un serpent n’attaque pas : il se défend uniquement lorsqu’il se sent acculé ou manipulé. La morsure reste donc rare et n’intervient qu’en dernier recours, comme moyen de défense. Certaines espèces venimeuses peuvent représenter un risque, mais les serpents ne sont pas plus dangereux que bien d’autres animaux sauvages. Leur mauvaise réputation tient surtout à une méconnaissance qui alimente la peur qu’ils peuvent inspirer.

à retenir

- 14 espèces de serpents sont présentes en France : 4 vipères et 10 couleuvres. Elles sont toutes protégées.

- Les serpents jouent un rôle écologique essentiel et sont considérés comme des bio-indicateurs de la qualité des milieux. Aujourd’hui, ils sont principalement menacés par la perte de leurs habitats.

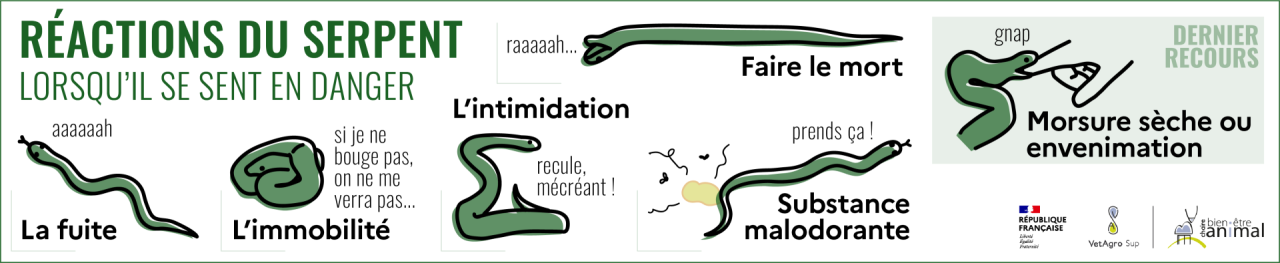

- Lors d’une rencontre avec un serpent, celui-ci peut manifester différents signes de stress : la fuite, l’immobilité, des postures d’intimidation… La morsure n’intervient qu’en dernier recours et lorsqu’il est manipulé.

- En cas de morsure, il faut rester calme et immobile, identifier le serpent si possible, appeler les secours et retirer les vêtements serrés ou bijoux.

On vous en dit plus avec cette vidéo tournée lors d’une formation SOS Serpents, suivie d’un article qui reprend et développe les principaux points !

À l’origine de nombreuses croyances et longtemps associés à des êtres faisant preuve de ruse, méchants ou dangereux, les serpents n’ont jamais eu bonne réputation en Occident. Ils sont pourtant associés à des divinités en Inde et sont paradoxalement aussi le symbole de la médecine (avec le bâton d’Asclépios ou d’Esculape).

Bien que cette image négative se soit atténuée aujourd’hui, ils restent à l’origine de phobies et sont encore souvent perçus comme des animaux dangereux. Pourtant, au-delà de cette représentation culturelle, les serpents occupent une place essentielle dans les écosystèmes, en jouant le rôle de bio-indicateur ou d’auxiliaire de culture, et méritent d’être considérés comme tout autre animal sauvage.

Serpents de France

Les serpents en France et leur écologie

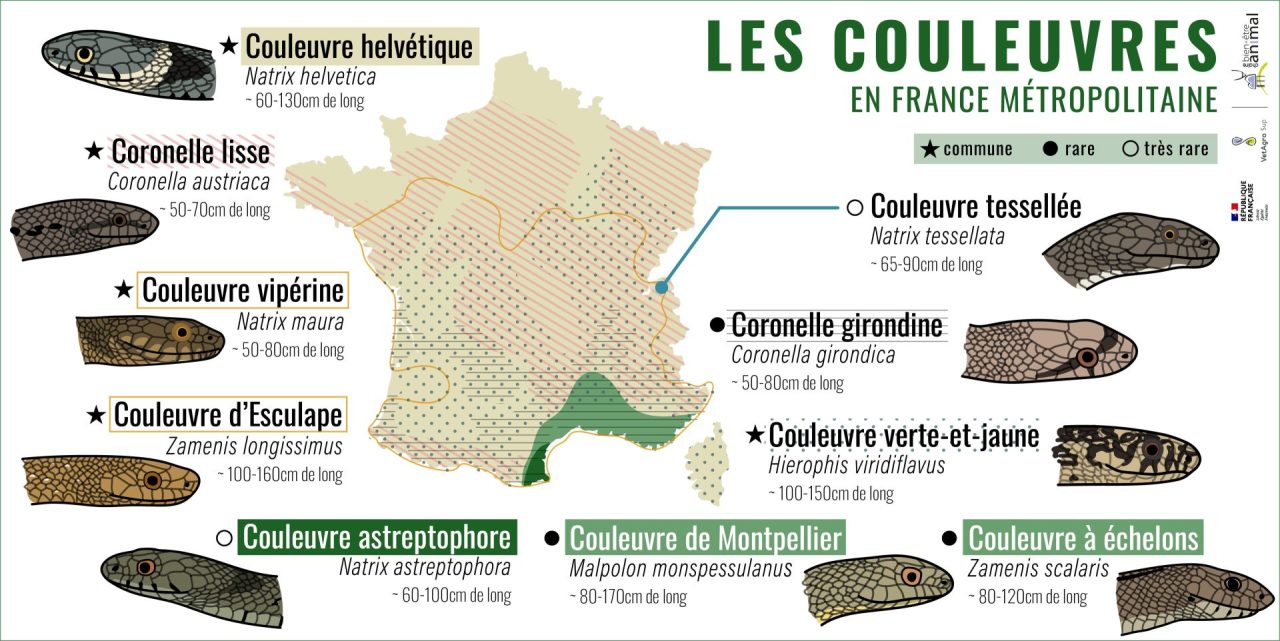

Quatorze espèces de serpents sont présentes en France hexagonale : 10 couleuvres et 4 vipères. Toutes ne se retrouvent pas dans les mêmes milieux, ni sur l’ensemble du territoire. Certaines espèces sont bien plus rares que d’autres.

Le saviez-vous ?

Si l’on ajoute les espèces présentes dans les Outre-mer, ce ne sont pas moins de 159 espèces de serpents qui sont présentes sur tout le territoire français ! La Guyane comptabilise à elle seule 100 espèces.

Les quatorze espèces

Parmi les couleuvres, on retrouve la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), la Couleuvre astreptophore (Natrix astreptophora), présente uniquement dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, la Couleuvre vipérine (Natrix maura), espèce aquatique, ou encore la Couleuvre tessellée (Natrix tessellata), introduite en France au Lac Léman.

La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) est présente sur le pourtour méditerranéen. On croise aussi en France la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), aux mœurs arboricoles, et la Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris), présente dans le Sud-Est de la France.

Deux autres couleuvres complètent la liste, la Coronelle lisse (Coronella austriaca), de petite taille et la Coronelle girondine (Coronella girondica). Ces deux couleuvres sont très discrètes et mangeuses de lézards.

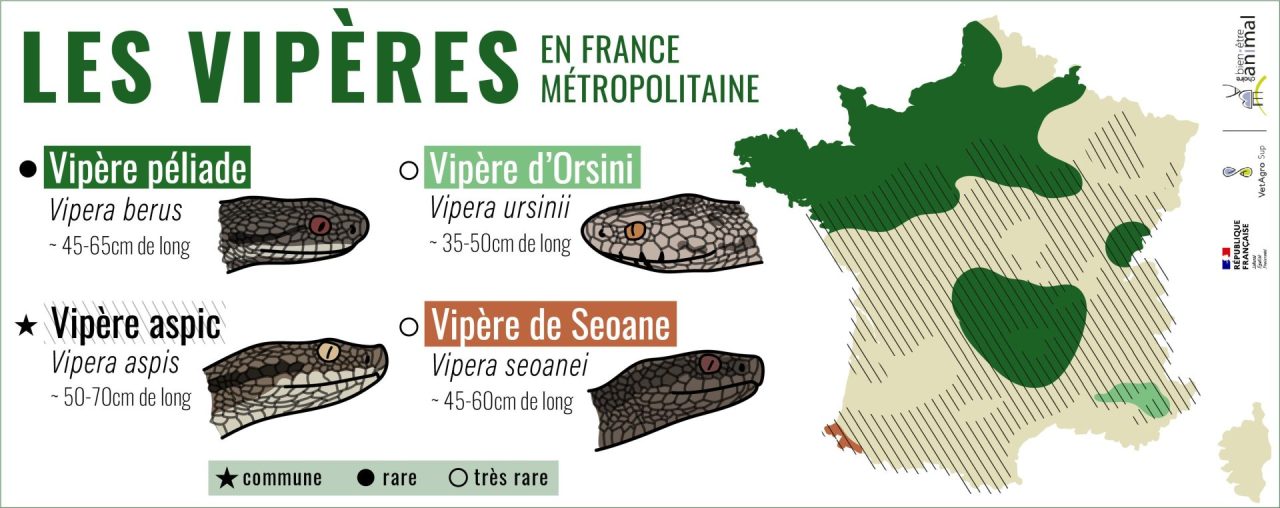

Les quatre vipères présentes en France sont la Vipère aspic (Vipera aspis), la plus commune, la Vipère péliade (Vipera berus), présente surtout dans le Nord et le Centre, la Vipère d’Orsini (Vipera ursinii), plus petite espèce française et uniquement présente dans les Alpes du Sud, et enfin la Vipère de Seoane (Vipera seoanei), installée dans quelques vallées du Pays basque.

Le saviez-vous ?

L’Orvet fragile (Anguis fragilis) est souvent confondu avec un serpent alors qu’il s’agit en réalité d’un lézard sans pattes (apodes) ! Comme beaucoup de lézards, il est totalement inoffensif et il peut abandonner une partie de sa queue pour échapper à un prédateur.

Sur les 14 espèces présentes en France, toutes sont protégées. Il est donc interdit de :

- Détruire leurs œufs et nids,

- Capturer, mutiler, perturber, détenir, transporter, vendre ou acheter ces serpents,

- Altérer, détruire ou dégrader leurs sites de reproduction et leurs aires de repos[1].

Habitats

Les espèces de serpents présentes en France occupent des milieux très variés sur l’ensemble du territoire. On peut les rencontrer dans des zones buissonnantes denses ponctuées d’espaces dégagés et ensoleillés, dans des zones rocheuses (éboulis, ruines, vieux murs), dans les herbes hautes, au bord des cours d’eau, dans les prairies marécageuses, à l’orée des forêts ou encore dans les broussailles. Les serpents étant ectothermes, ils ont besoin à la fois de zones dégagées pour s’exposer au soleil en toute sécurité, et d’abris ou d’interstices pour pouvoir se réfugier rapidement en cas de danger.

La Couleuvre vipérine et la Couleuvre tessellée sont les deux couleuvres aquatiques présentes en France, la Couleuvre helvétique est dite semi-aquatique et peut aussi se rencontrer éloignée d’un point d’eau.

Alimentation

Les serpents se nourrissent de petits mammifères (campagnols, mulot, rat souris), lézards, oiseaux, œufs et oisillons, insectes mais aussi d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) et poissons pour les espèces vivant à proximité d’un point d’eau[2].

Cycle de vie

Les serpents hivernent dans un abri souvent souterrain afin de s’installer dans des zones hors gel, ou dans des infrastructures humaines. Le début du printemps sonne le début de la période de reproduction, les serpents partent à la recherche d’un partenaire. Les femelles pondent leurs œufs en été, qui éclosent après quelques semaines, ou dans le cas des Vipères, mettent au monde leurs petits (ovoviviparité).

Rôle écologique

Quel est le rôle des serpents dans les écosystèmes ?

Les serpents font partie intégrante de leur écosystème, ils en sont même un maillon essentiel, en jouant un rôle clé pour son équilibre. En se nourrissant de petits animaux comme les rongeurs, pouvant se présenter comme des ravageurs de cultures, ils participent ainsi à leur régulation naturelle par prédation[3]. Ils constituent également une ressource alimentaire pour de nombreux prédateurs naturels (renards, hérissons, rapaces…), contribuant ainsi à maintenir l’équilibre écologique d’un milieu.

📌 Comment aménager son jardin pour les serpents ?

Aménager son jardin pour accueillir les serpents permet non seulement de profiter de leurs services, notamment de régulation des populations de rongeurs, mais aussi de leur offrir de bonnes conditions de vie : accès à la nourriture, abris pour se protéger du gel et des prédateurs, sites de ponte adaptés, et possibilité d’exprimer leurs comportements naturels, comme la chasse ou l’hivernation.

Voici quelques aménagements possibles[4] :

- Aménager des mares : elles attirent les amphibiens et autres prédateurs de certains insectes comme les moustiques, dont se nourrissent les couleuvres aquatiques et semi-aquatiques, comme la Couleuvre helvétique.

- Installer des abris : des tas de pierres plates, de bois ou de tuiles placés dans un endroit ensoleillé permettent aux serpents d’hiberner hors du gel, de se protéger des prédateurs et de se réchauffer.

- Aménager des sites de ponte : des tas de branchages, des déchets de tonte ou des feuilles mortes accumulés sont des lieux d’abris mais aussi de ponte pour les couleuvres.

- Garder une partie en friche/libre évolution : les zones en friche et ensoleillées sont un habitat favorable aux serpents.

- Limiter la prédation des chats : les chats sont des prédateurs de reptiles. On peut limiter la prédation en stérilisant son animal ce qui permet d’éviter l’augmentation du nombre de chats errants et réduit donc la pression de prédation.

Quelques exemples d’aménagements proposés par le GHRA :

Menaces

Des populations menacées par les activités humaines

Parmi les 14 espèces présentes en France, 3 sont menacées de disparition selon la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) : la Vipère d’Orsini, la Vipère péliade et la Vipère de Seoane. La Couleuvre vipérine est classée quasi menacée[5]. Les populations de serpents sont globalement en déclin ; seule la Couleuvre verte-et-jaune présente une tendance à la hausse[6].

Cette baisse s’explique principalement par la perte et la dégradation de leurs habitats, notamment des milieux ouverts ou des lisières de forêt, du fait de l’intensification de l’agriculture, de l’urbanisation et du développement d’infrastructures humaines[7]. Ces changements entraînent aussi une fragmentation des habitats et une diminution de la continuité écologique, accentuée par la présence de routes. La dégradation de leurs habitats limite leur accès à des zones de chasse, de repos et de reproduction, compromettant directement leur bien-être et leur survie. Les pesticides peuvent aussi se retrouver dans les proies consommées par les serpents et avoir un impact indirect en influençant négativement leurs capacités reproductives.

Les serpents ne sont pas plus nombreux qu’auparavant. En revanche, la destruction de leurs habitats naturels les pousse à s’approcher des habitations, à la recherche de lieux propices pour chasser, hiverner ou pondre. Que ce soit à la campagne ou en zones périurbaines, les rencontres près des habitations ne sont donc pas rares, mais elles ne reflètent pas une augmentation des populations.

Le saviez-vous ?

Parmi les menaces qui pèsent sur les serpents, la prédation par les chats constitue un risque non négligeable pour leurs populations. Grands chasseurs, les chats peuvent facilement s’attaquer aux différentes espèces de serpents présentes en France.

La destruction volontaire des serpents par les humains constitue également une cause importante de mortalité pour ces animaux. Ces actes sont souvent motivés par une méconnaissance, la peur, ou l’idée que les serpents représentent un danger pour les humains. Ces destructions amènent à se questionner si les serpents représentent vraiment un danger.

Risque pour les humains ?

Les serpents représentent-ils un risque pour les humains ?

Un serpent mord en dernier recours, lorsque toutes les autres stratégies de défense comme le mimétisme, la thanatose (simulation de la mort), la fuite, l’immobilité ou l’intimidation, ont échoué.

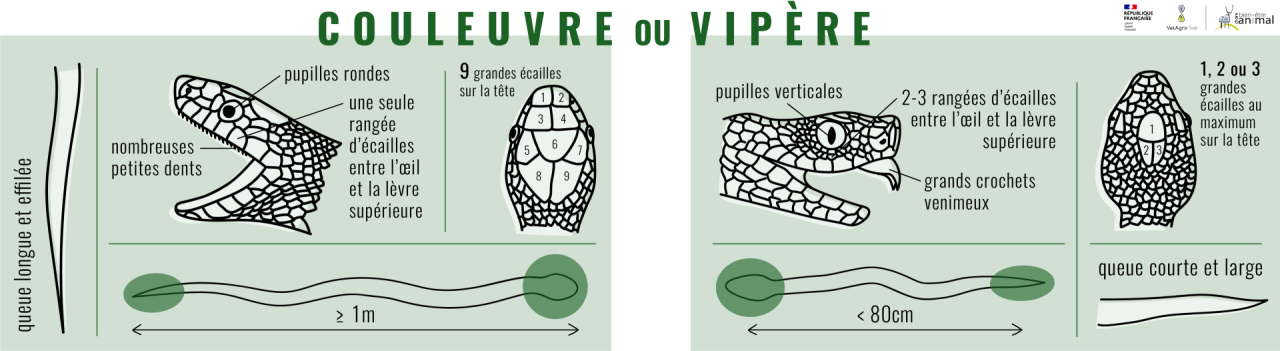

Parmi les 14 espèces de France hexagonale, seules les quatre espèces de vipères possèdent des crochets pouvant injecter du venin aux humains. La Couleuvre de Montpellier possède également des crochets, mais ceux-ci sont situés plus en arrière dans la gueule, rendant une morsure venimeuse très improbable. Même dans ces cas, toutes les morsures n’entraînent pas systématiquement une injection de venin, on parle alors de « morsure sèche ». Lorsqu’il y a injection, on parle d’« envenimation ».

Les vipères ne sont pas plus agressives que les autres serpents. Les morsures avec envenimation ne sont pas systématiques et surviennent le plus souvent avec les vipéreaux, seulement lorsqu’ils se sentent menacés et qu’ils sont manipulés volontairement ou involontairement.

Certaines couleuvres, notamment du genre Natrix, ont d’autres stratégies de défense que la morsure. Elles sécrètent par leur glande cloacale une substance extrêmement malodorante (rappelant l’odeur de l’urine et du poisson en décomposition) pour repousser les prédateurs. La Couleuvre helvétique peut simuler sa mort en ouvrant la bouche, tirant la langue et parfois en se retournant sur le dos[8].

En France hexagonale, le nombre de morsures de vipère est faible, autour de 300 chaque année[9]. On recense moins de 5 décès au cours des 10 dernières années en France hexagonale.

📌 Hérisson et couleuvre : qui est le plus dangereux ?

Le hérisson possède des dents, des piquants et des griffes qui lui permettent de se défendre, tandis que la couleuvre ne dispose que de dents. En comparant les deux, le hérisson est en réalité bien mieux équipé pour se défendre, et n’est pourtant pas considéré comme dangereux par l’être humain, contrairement au serpent.

Vipère ou couleuvre ?

Comment différencier une vipère d’une couleuvre ?

Il existe plusieurs critères permettant de distinguer les couleuvres des vipères. Ces critères sont uniquement valables pour les espèces présentes en Europe. Connaître ces critères permet d’anticiper un risque potentiel d’envenimation.

Parmi les critères, la taille des écailles sur la tête et la morphologie du serpent sont les plus facilement remarquables. Le milieu dans lequel le serpent se trouve peut aussi être un indicateur sur l’espèce : les vipères se rencontrent plus rarement à proximité d’un point d’eau que les couleuvres.

📌 Et la forme de la tête ?

On entend souvent que la forme de la tête permet de faire la différence entre vipères et couleuvres. Elle serait triangulaire (en « V ») pour les vipères et ronde pour les couleuvres. Ce n’est pas un critère significatif : la Couleuvre vipérine et la Couleuvre helvétique par exemple, peuvent aplatir leur tête pour paraitre plus large lorsqu’elles sont en situation de stress, ce qui forme une tête triangulaire.

Comportement à adopter

Quel comportement adopter face à un serpent ?

Lors d’une rencontre avec un serpent, la réaction et la posture adoptée influencent directement son comportement. Adopter les bons gestes permet d’éviter de le stresser et tout risque de se faire mordre.

Signaux de stress du serpent

Lorsqu’un serpent se sent menacé, il va manifester différents signaux de stress. Il peut souffler, se gonfler, s’enrouler sur lui-même, se dresser, sortir sa langue, contracter son corps au niveau du bourrelet dorsal (le long du dos) ou secouer la queue. Ces comportements sont des positions de défense qui traduisent un état de peur ou de stress. Les identifier permet de mieux comprendre l’animal et d’éviter de le déranger inutilement.

Le saviez-vous ?

La langue du serpent est un organe sensoriel qui lui permet d’analyser précisément son environnement. Elle capte des molécules odorantes présentes dans l’air ou sur différents supports, et même sous l’eau pour les espèces aquatiques ! Lorsque la langue se rétracte dans la gueule, ses deux extrémités entrent en contact avec l’organe de Jacobson, qui détecte ces molécules et transmet l’information au cerveau.

Un serpent reste souvent face à ce qu’il perçoit comme une menace et peut effectuer de fausses attaques

« en ressort », destinées à intimider.

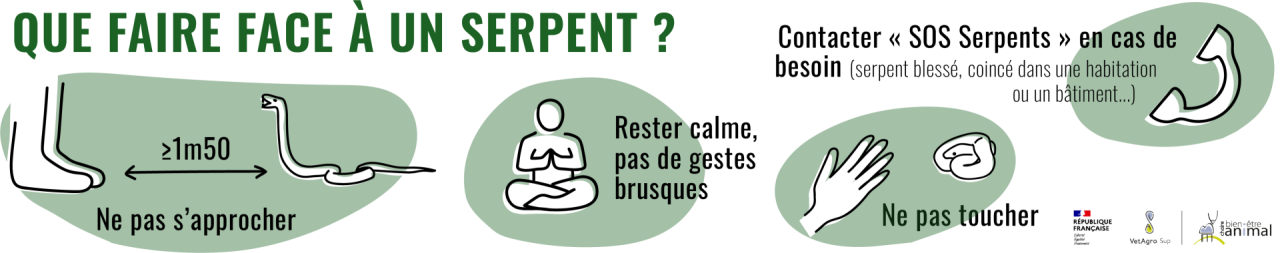

Pour éviter d’accentuer son stress, il est conseillé de :

- Garder ses distances et rester à plus d’1m50,

- Ne pas essayer de toucher ou de s’approcher de l’animal,

- Eviter de faire des gestes brusques qui pourraient l’effrayer.

En cas de rencontre à l'extérieur

En cas de rencontre avec un serpent dans la nature, il est conseillé de ne pas s’approcher ni de chercher à le toucher, mais plutôt de l’observer de loin ou simplement de poursuivre son chemin. Si vous parvenez à identifier le serpent, vous pourrez déterminer s’il existe un risque éventuel d’envenimation en cas de morsure.

En cas de rencontre à l’intérieur

Si le serpent est présent à l’intérieur d’une habitation ou d’un bâtiment, il est possible de contacter « SOS Serpents », gérés par différents réseaux bénévoles sur toute la France. Ces intervenants formés et disposant des autorisations préfectorales relatives à la manipulation d’espèces protégées conseillent à distance ou interviennent pour aider à déplacer un serpent blessé, coincé ou qui a trouvé refuge dans une maison.

Pour le faire sortir soi-même, sans contact direct, une méthode consiste à utiliser une grande poubelle longue à placer délicatement sur l’animal, glisser dessous un support cartonné pour refermer et retourner doucement la poubelle, avant de le libérer à l’extérieur.

En cas d’envenimation

Pour rappel, les morsures de serpents n’impliquent pas forcément d’envenimation et peuvent être sans aucune conséquence. Il faut cependant se présenter aux urgences pour être mis sous surveillance et s’en assurer.

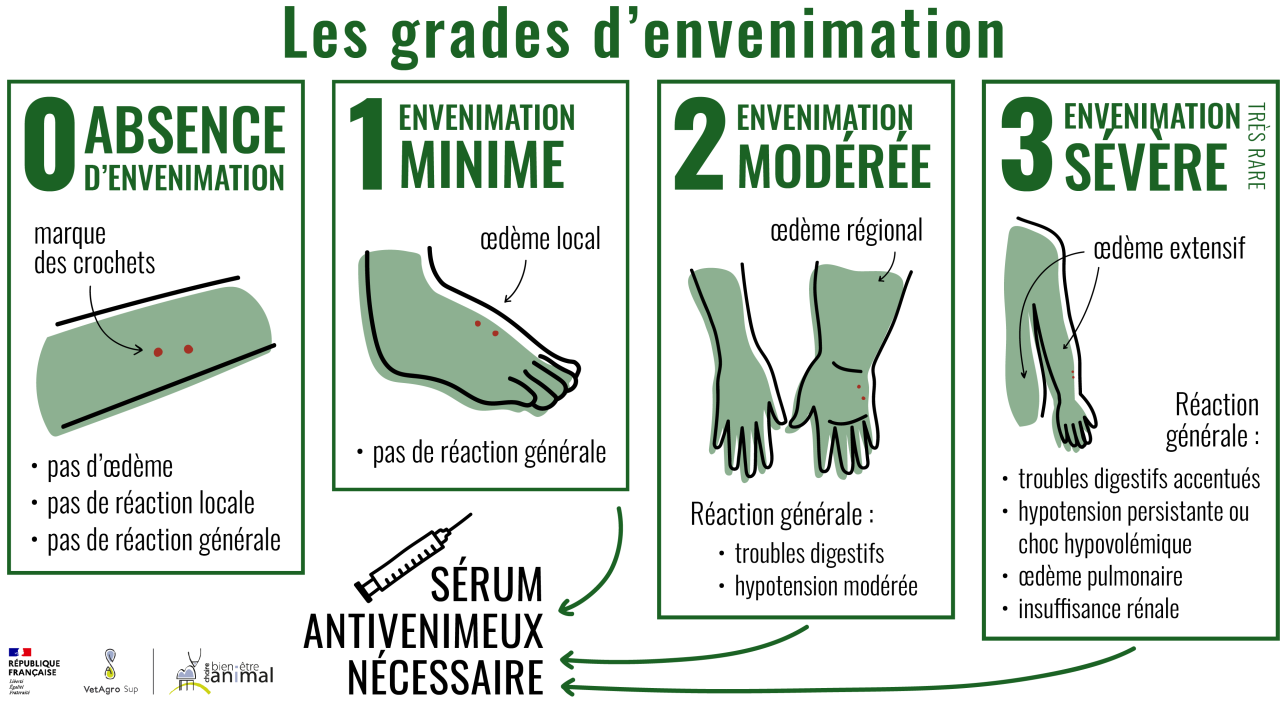

Symptômes

Les vipères injectent leur venin par une morsure très brève, d’un dixième de seconde. Suite à la morsure, on considère quatre grades d’envenimation, en fonction de la quantité de venin injecté, des gestes adoptés suite à la morsure, et de l’évolution de celle-ci[10] :

- Grade 0: La douleur est modérée et localisée à l’emplacement de la morsure. Si les symptômes ne progressent pas avec le temps, il s’agit d’une morsure sèche (sans injection de venin).

- Grade 1 : La douleur est plus grande et se suit d’un gonflement (œdème inflammatoire) et parfois de cloques au niveau de la morsure. La majorité des envenimations restent à ce stade et se résorbent après 24 à 72h.

- Grade 2 : Le gonflement est très étendu et peut s’accompagner de vomissements, douleurs abdominales et d’un malaise. Les symptômes du grade 2 peuvent apparaître dans les premières 30 minutes avec une baisse de la pression artérielle ou sur une période de 6 à 16h suivant la morsure. Ce grade n’est atteint que dans 15 à 20% des cas.

- Grade 3 : Les symptômes du grade 2 persistent sur plusieurs heures avec un gonflement qui s’étend au tronc (thorax, abdomen, pelvis) en l’absence de traitement. Ces symptômes prolongés entraînent de nombreuses complications, dont un choc hypovolémique, pouvant mener à de multiples défaillances d’organes. Le Centre Antipoison de Marseille a enregistré environ 2,5 cas de grade 3 par an, entre 1996 et 2008[11].

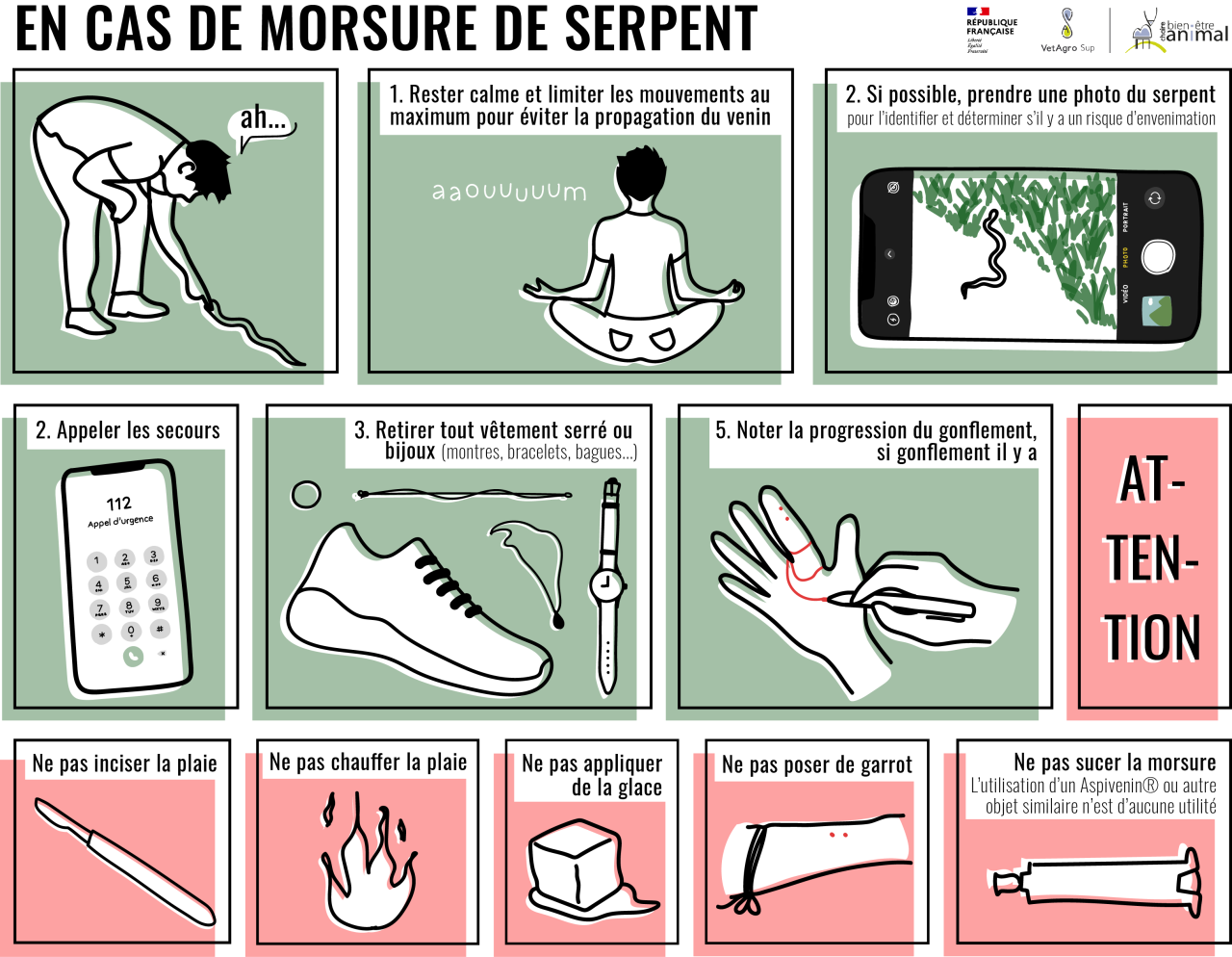

Après une morsure

Après la morsure, il est important d’adopter les bons gestes :

- Rester calme

- Limiter au maximum les mouvements, s’allonger et rester calme pour éviter une augmentation du rythme cardiaque qui provoquerait la propagation du venin.

- Appeler les secours le plus rapidement possible.

- Retirer tout vêtement serré et tout bijou (montre, bracelet, bague, etc.) avant que le gonflement ne commence.

- Noter la progression du gonflement (par exemple en entourant la zone au stylo).

- Si possible, prendre une photo du serpent pour aider à l’identification et déterminer s’il y a un risque d’envenimation.

Il est important de ne pas inciser ou chauffer la plaie, appliquer de la glace, sucer la morsure ou poser un garrot. L’utilisation d’un appareil d’aspiration mécanique (ex : Aspivenin®) n’est d’aucune utilité[12],[13]

En cas de symptômes correspondant à une envenimation de grade 1 ou plus, une hospitalisation est nécessaire pour l’administration d’anti venin et la surveillance de l’évolution des symptômes[14].

Le saviez-vous ?

Le venin de serpent est utilisé en médecine ! De nombreux médicaments utilisés aujourd’hui sont issus de protéines extraites de venins de serpents[15].

Envenimation chez les animaux domestiques

Il arrive que les animaux domestiques se fassent mordre par un serpent. Les chiens, les chats, les bovins, les équidés et les ovins sont les animaux domestiques les plus exposés à une morsure avec envenimation[16].

Le Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) reçoit régulièrement des appels concernant des cas d’intoxications ou d’empoisonnements chez les animaux domestiques. En moyenne, une cinquantaine d’appels par an concernent des morsures de serpent. Plus de 80 % de ces cas impliquent un chien, ce qui en fait l’espèce la plus fréquemment touchée par les envenimations. Chez le chien, les morsures se situent principalement sur les parties antérieures du corps (tête, museau, cou et pattes avant), ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit souvent d’un contact volontaire que le chien initie avec le serpent[17]. Les cas impliquant des chats représentent moins de 13 % des appels reçus par le CNITV.

Les chiens et les chats n’ont pas les mêmes comportements exploratoires. Les chiens utilisent surtout leur truffe et leur gueule pour explorer, tandis que les chats se servent plutôt de leurs pattes. Une morsure au niveau des pattes est généralement moins dangereuse qu’au museau, car la zone est moins vascularisée donc le venin se répandra plus lentement dans l’organisme. De plus, comme les chats sont souvent moins actifs physiquement que les chiens, la propagation du venin est également plus lente chez eux. Ces différences de comportement et d’activité pourraient expliquer pourquoi les chiens sont plus fréquemment touchés et affectés par les morsures de serpents[18].

En cas d’envenimation, le venin agit chez les animaux de la même manière que chez les humains, mais la gravité des symptômes va dépendre de la taille et de la partie du corps mordue. En cas de morsure de vipère, mieux vaut garder l’animal au calme pour éviter que le venin ne se propage trop vite, puis l’emmener rapidement chez un vétérinaire.

Conclusion

Bien que souvent craints, les serpents ne représentent pas plus un danger qu’un chat ou une guêpe… dès l’instant où l’on ne réagit pas de façon brusque. Ils ne sont pas agressifs et ne cherchent pas le contact avec l’humain, qu’ils craignent.

Seules les vipères, en raison de leur venin, représentent un risque potentiel, mais celui-ci est fortement limité en respectant deux règles simples : ne pas s’approcher à moins d’un mètre ni chercher à saisir le serpent à pleine main, et adopter les bons réflexes en cas de morsure.

Il arrive que des serpents se trouvent dans ou à proximité d’habitations, dans ce cas il est possible de faire appel à des personnes formées du GHRA ou de toute autre association partenaire de la démarche « SOS Serpents », qui pourront conseiller ou intervenir et gérer la situation avec éthique et respect de l’animal, sans le blesser ou le tuer.

Pour résumer

La chaîne YouTube du GHRA : GHRA69

Site internet de SOS Serpents, Tortues et Grenouilles : sosserpentstortuesgrenouilles.org

Vidéo « SOS ! Un serpent dans ma maison ! » de la Société Herpétologique de France : https://www.youtube.com/watch?v=TbB2yZXRR5Y

Site internet du Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) : cnitv.fr

Merci à Fabien Dubois, coordinateur du GHRA, et à Hugues Mouret, directeur scientifique de l’association ARTHROPOLOGIA, pour leur relecture, au CNITV pour le partage de données, ainsi qu’aux participants de la formation SOS Serpents qui ont accepté d’être filmés.

[1] Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

[2] Guiller, G. & Legentilhomme, J. (2019) Phénologie et tendance alimentaire d’une communauté de serpents d’un paysage bocager du nord-ouest de la France. Bulletin de la Société Herpétologique de France, 170 : 17-36.

[3] Routtier & Boissinot (2023) Régime alimentaire de trois espèces de couleuvres sur la Réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins, Deux-Sèvres (France). doi : 10.48716/bullshf.182-5

[4] Département de la Nature et des Forêts (Wallonie) – L’accueil des reptiles au jardin

[5] UICN – Reptiles de France métropolitaine (2015)

[6] POP reptile – Suivi des reptiles en France métropolitaine 2023

[7] Santos, X., Pleguezuelos, J. M., Chergui, B., Geniez, P., & Cheylan, M. (2022). Citizen-science data shows long-term decline of snakes in southwestern Europe. Biodiversity and Conservation, 31(5), 1609-1625.

[8] Gregory, P. T., Isaac, L. A., & Griffiths, R. A. (2007). Death feigning by grass snakes (Natrix natrix) in response to handling by human » predators. ». Journal of Comparative Psychology, 121(2), 123.

[9] Boels, D., Hamel, J. F., Le Roux, G., Labadie, M., Paret, N., Delcourt, N., … & de Haro, L. (2020). Snake bites by European vipers in Mainland France in 2017–2018: Comparison of two antivenoms Viperfav® and Viperatab®. Clinical Toxicology, 58(11), 1050-1057.

[10] De Haro, L. (2012). Management of snakebites in France. Toxicon, 60(4), 712-718.

[11] De Haro, L., Glaizal, M., Tichadou, L., Blanc-Brisset, I., & Hayek-Lanthois, M. (2009). Asp Viper (Vipera aspis) envenomation: experience of the Marseille Poison Centre from 1996 to 2008. Toxins, 1(2), 100-112.

[12] Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer – Recommandations PSE – édition décembre 2023

[13] Barker, S., Charlton, N. P., & Holstege, C. P. (2010). Accuracy of internet recommendations for prehospital care of venomous snake bites. Wilderness & Environmental Medicine, 21(4), 298-302.

[14] De Haro, L. (2012). Management of snakebites in France. Toxicon, 60(4), 712-718.

[15] Koh, D. C. I., Armugam, A., & Jeyaseelan, K. (2006). Snake venom components and their applications in biomedicine. Cellular and Molecular Life Sciences CMLS, 63(24), 3030-3041.

[16] Plan national d’actions « Vipères de France hexagonale » 2025 – 2030

[17] Lynan Astier. État des lieux de l’envenimation ophidienne chez le chien en France : étude rétrospective de 2005 à 2024 dans le centre d’urgence du SIAMU à VetAgro Sup. Sciences du Vivant [q-bio]. 2024. dumas-04899484

[18] Zdenek, C. N., Llinas, J., Dobson, J., Allen, L., Dunstan, N., Sousa, L. F., … & Fry, B. G. (2020). Pets in peril: The relative susceptibility of cats and dogs to procoagulant snake venoms. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 236, 108769.

à retenir

- 14 espèces de serpents sont présentes en France : 4 vipères et 10 couleuvres. Elles sont toutes protégées.

- Les serpents jouent un rôle écologique essentiel et sont considérés comme des bio-indicateurs de la qualité des milieux. Aujourd’hui, ils sont principalement menacés par la perte de leurs habitats.

- Lors d’une rencontre avec un serpent, celui-ci peut manifester différents signes de stress : la fuite, l’immobilité, des postures d’intimidation… La morsure n’intervient qu’en dernier recours et lorsqu’il est manipulé.

- En cas de morsure, il faut rester calme et immobile, identifier le serpent si possible, appeler les secours et retirer les vêtements serrés ou bijoux.

CHIFFRE CLÉ

Nombre d’espèces de serpents en France métropolitaine

Cette idée reçue a été réalisée en collaboration avec le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) et la LPO AuRA :