De plus en plus !

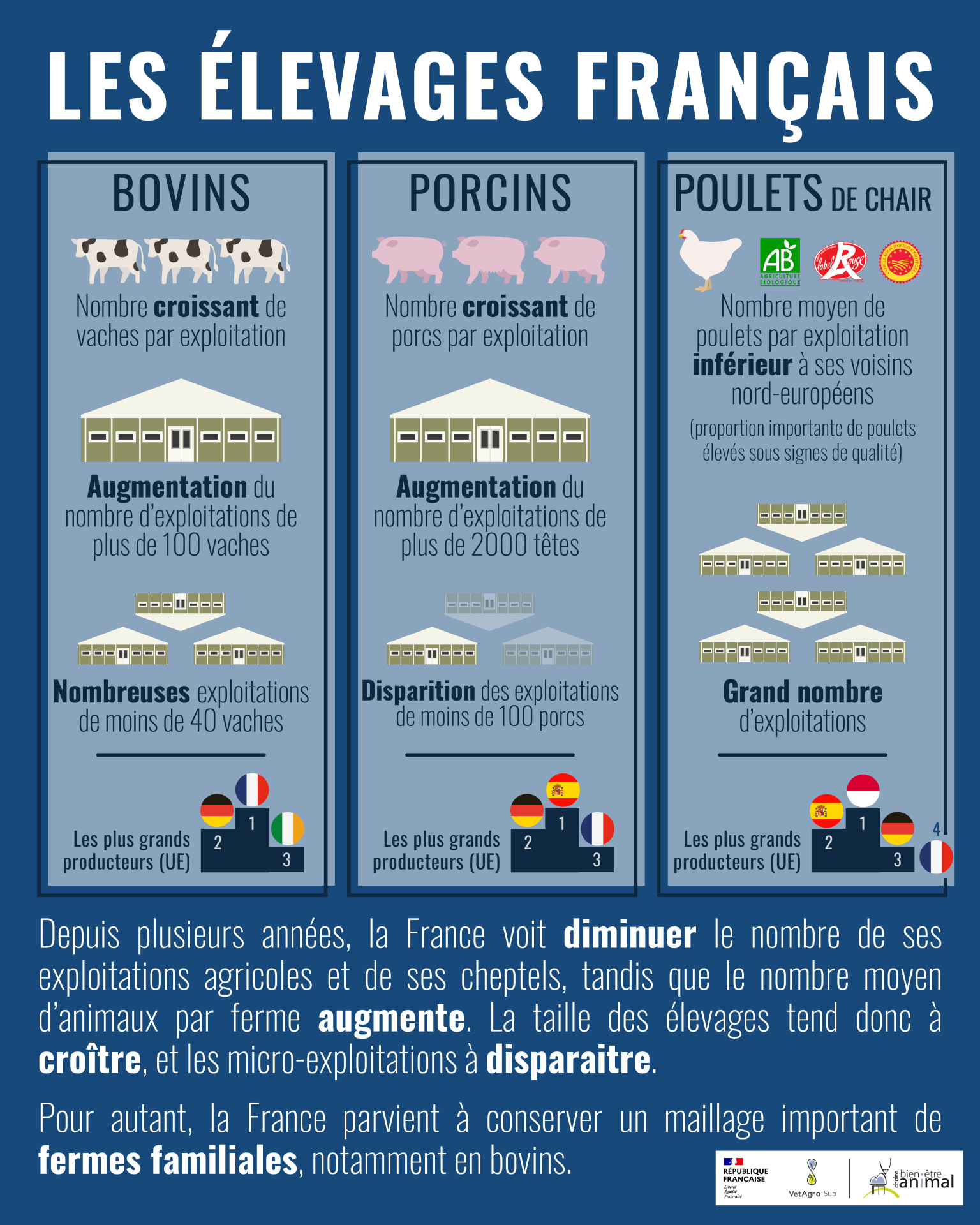

Depuis plusieurs années, la France voit diminuer le nombre de ses exploitations agricoles et de ses cheptels, tandis que le nombre moyen d’animaux par ferme augmente. La taille des élevages tend donc à croître, et les micro-exploitations à disparaitre. Selon les espèces, les élevages français restent de taille modeste à moyenne et les élevages de très grande taille peu nombreux comparativement aux pays où l’élevage est soumis à une hyper-industrialisation. Cela tient notamment à l’orientation française vers des productions de qualité et un maillage de fermes familiales.

à retenir

- Le nombre d’exploitations agricoles en France diminue depuis plusieurs années.

- La taille des élevages, elle, tend plutôt à augmenter.

- La France reste néanmoins loin des pays où la taille moyenne des élevages est la plus élevée, comme l’Italie, la Russie ou les États-Unis.

- Toutefois, une comparaison internationale des élevages demeure difficile en raison de nombreux paramètres à prendre en compte et du manque de données harmonisées.

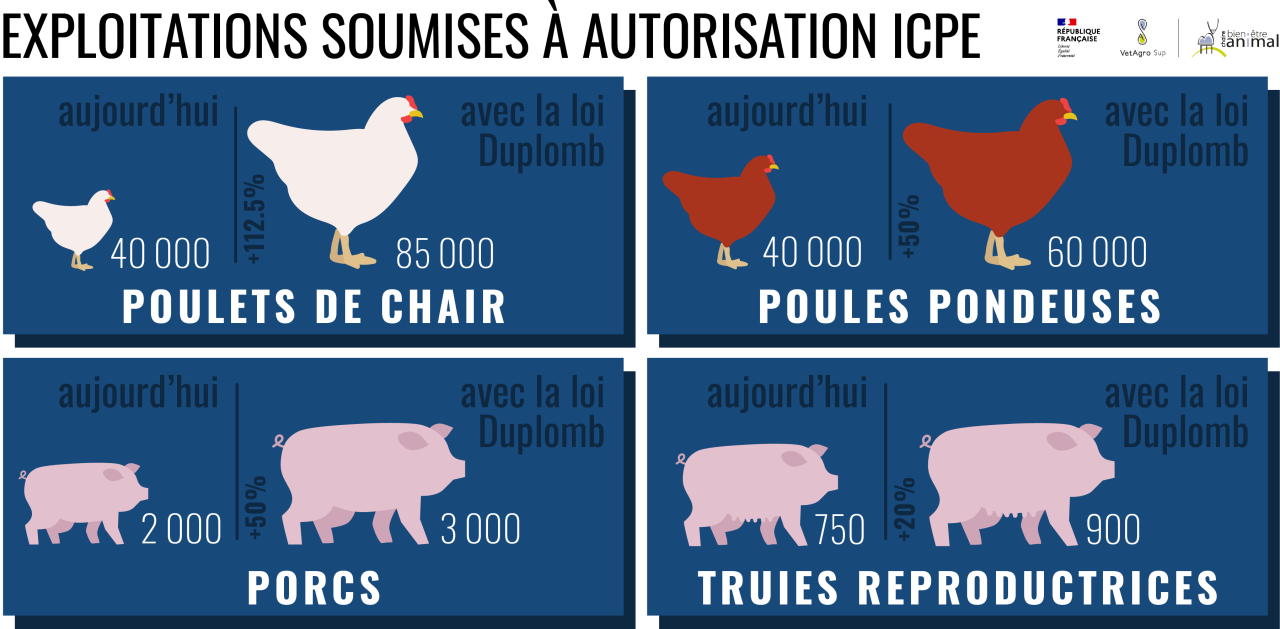

En France, un rapport publié en 2023 par Greenpeace[1] révélait que 60% des animaux d’élevage étaient élevés dans 3010 « fermes-usines », principalement situées dans le Grand Ouest. Ces « fermes-usines » représentaient seulement 3% des fermes françaises, principalement des élevages de volailles et de porcs (moins les bovins). Il s’agit d’« installations classées pour l’environnement » (dites ICPE) soumises à autorisation préfectorale, en raison d’un risque d’impact important sur l’eau, l’air, les sols et plus largement sur l’environnement[2]. La loi Duplomb du 11 août 2025[3] a relevé les seuils à partir desquels les exploitations seront prochainement[4] soumises à autorisation ICPE : à partir de 85 000 poulets de chair (contre 40 000 aujourd’hui), 60 000 poules pondeuses (contre 40 000 aujourd’hui), 3000 porcs (contre 2000 aujourd’hui) et 900 truies reproductrices (contre 750 aujourd’hui).

Cette évolution de la réglementation répond-elle à un accroissement du nombre d’animaux par exploitation en France ? Comment se situent les élevages français de bovins, porcins et poulets de chair par rapport à la taille des élevages européens et plus largement, à celle des élevages des autres continents ?

La taille des élevages peut se mesurer à partir de plusieurs indicateurs tels que la surface au sol occupée, la production brute standard, le nombre d’actifs permanents sur l’exploitation,… ou encore le nombre d’animaux par exploitation agricole, indicateur que nous avons choisi de regarder de plus près ici. Pour ce faire, nous avons comparé le nombre moyen d’animaux par type d’élevage en France et dans quelques pays. Ce travail représente toutefois des limites : une comparaison des moyennes ne permet pas de refléter les spécificités des élevages d’un pays, ni d’avoir une vision fine de la variabilité de taille des élevages, qui nécessiterait de croiser d’autres indicateurs cités précédemment.

Évolution des exploitations et du cheptel français

Évolution des exploitations et du cheptel français : données générales et tendances

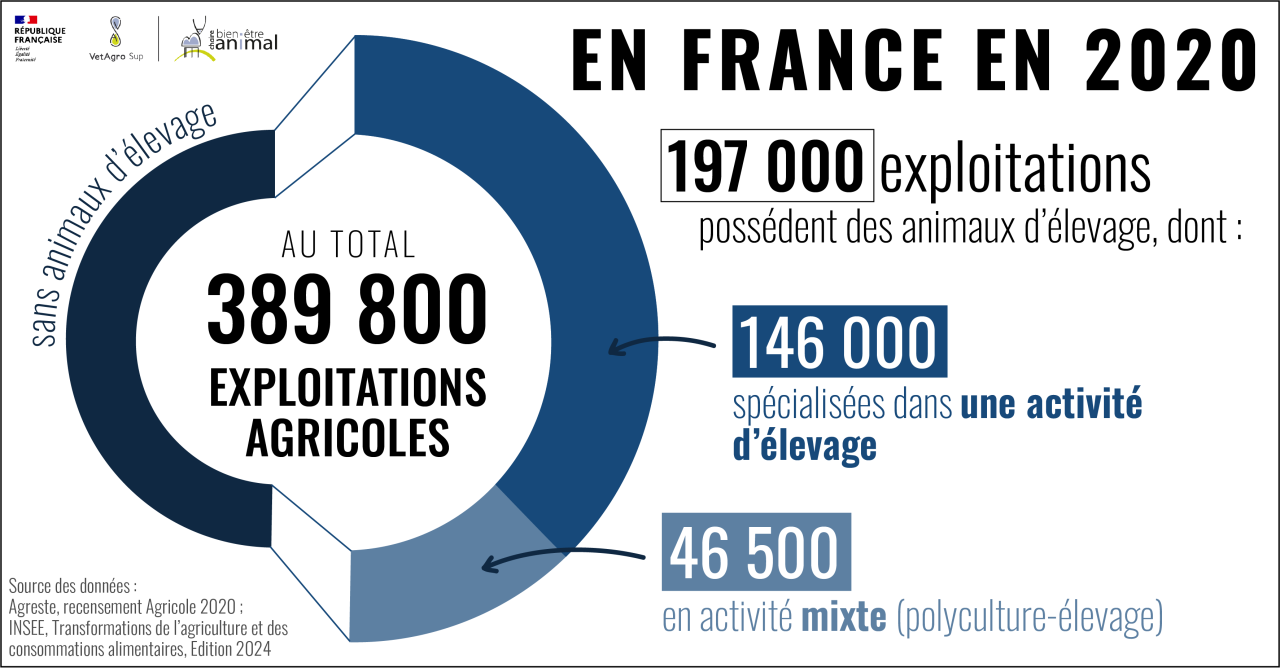

Selon le dernier recensement agricole, la France comptait en 2020, 389 800 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’en 2010[5]. Selon l’INSEE[6], 197 000 exploitations agricoles françaises possédaient des animaux d’élevage en 2020, dont 146 000 étaient spécialisées dans une activité d’élevage[7] et 46 500 affichaient une activité mixte de polyculture – élevage.

Le saviez-vous ?

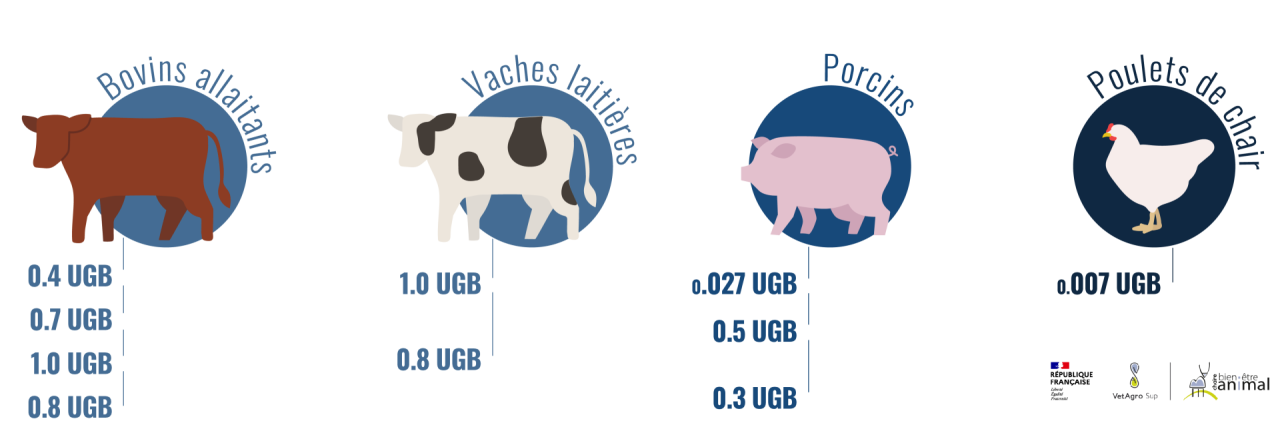

L’Unité de Gros Bétail (UGB) est une unité de référence qui permet de comparer des animaux de différentes espèces et différents âges en se basant sur leurs besoins nutritionnels. Ainsi, 1 UGB équivaut au pâturage d’une vache laitière produisant 3000 kg de lait par an, sans apport de compléments alimentaires concentrés. Dans cette unité, un poulet de chair correspond à 0,007 UGB et une truie reproductrice 0,5 UGB.

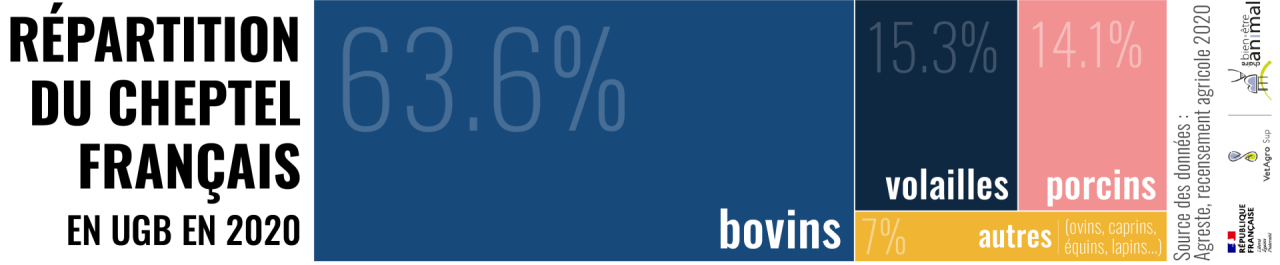

En 2020, le cheptel en France hexagonale s’élevait à 24,7 millions d’Unités de Gros Bétail (UGB), réparti à 93% selon : les bovins (15,7 millions d’UGB), les volailles (3,8 millions d’UGB) et les porcins (3,5 millions d’UGB).

Ce nombre a diminué de 2 millions d’UGB entre 2020 et 2010, une baisse principalement due au recul du nombre de bovins. Plusieurs causes peuvent expliquer cette baisse du cheptel français : la baisse du nombre d’éleveurs (non-reprise d’exploitations en lien avec une crise des vocations, revenus décourageants, pénibilité du travail…), la hausse des coûts et des charges agricoles (du fait de la hausse des prix de l’énergie suite à la guerre en Ukraine, de la hausse des coûts d’abattage…) ou encore le contexte climatique et sanitaire (hausse des aléas climatiques tels que les sécheresses, inondations…, augmentation des maladies animales et épizooties…)[8].

Le saviez-vous ?

Malgré la baisse du cheptel bovin laitier, la production annuelle de lait français reste d’environ 22,5-23 millions de litres depuis les années 1990, avec des variations modérées d’une année sur l’autre. La cause de cette incroyable stabilité : l’amélioration du rendement laitier par vache, qui n’a cessé de progresser (grâce à la génétique, aux techniques d’élevage, …).

Le nombre moyen d’animaux par exploitation est lui aussi en évolution, avec des situations très différentes d’une espèce à l’autre et d’un pays à l’autre.

L'élevage bovin

L’élevage bovin : la France dans la moyenne haute

Avec 16,8 millions de têtes en 2023, la France possède le plus gros cheptel bovin de l’Union européenne (23%)[9], devant l’Allemagne (15%) et l’Irlande (9%)[10]. Comme évoqué précédemment, la baisse du cheptel bovin est cependant importante en France, avec -2,3 millions de têtes entre 2013 et 2023[11].

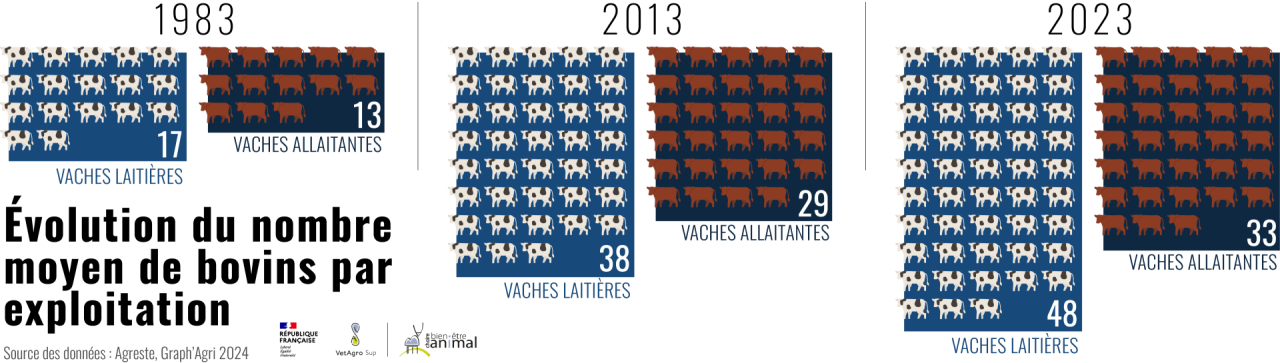

En 2023, on estimait que le nombre moyen de bovins par exploitation française était de 48 vaches laitières en production et de 33 vaches allaitantes[12]. Ces chiffres sont à la hausse puisqu’en 2013, il y avait en moyenne 38 vaches laitières par exploitation et 29 vaches allaitantes… et respectivement 17 et 13 en 1983.

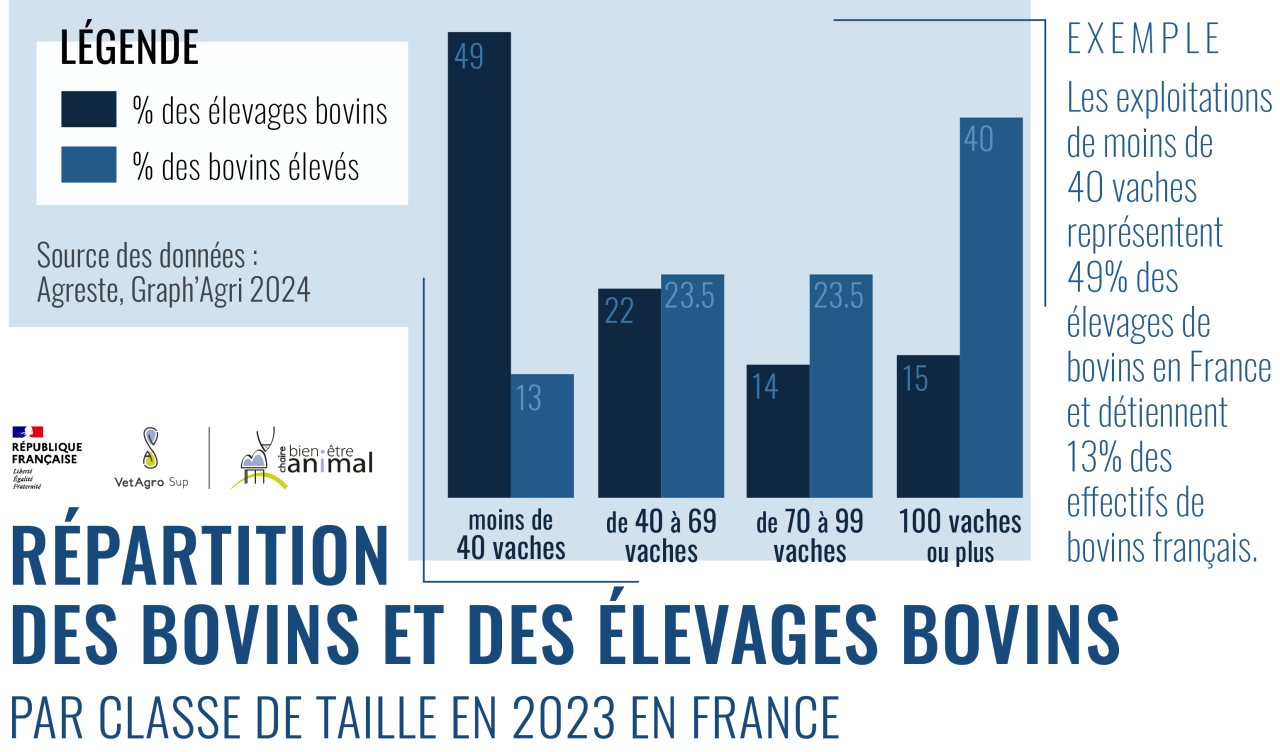

Le nombre de vaches par exploitation est donc croissant et la part des exploitations qui détiennent plus de 100 vaches (considérées comme les plus grosses exploitations) a également augmenté : elles représentaient 15% des exploitations bovines en 2023 (contre 6,8% en 2013)[13] et concentraient 40% des vaches laitières en 2020[14]. Parallèlement, la proportion des exploitations de moins de 40 vaches, même si elle se réduit, demeure importante (près de 50%), démontrant une importante variabilité en termes de taille d’élevage.

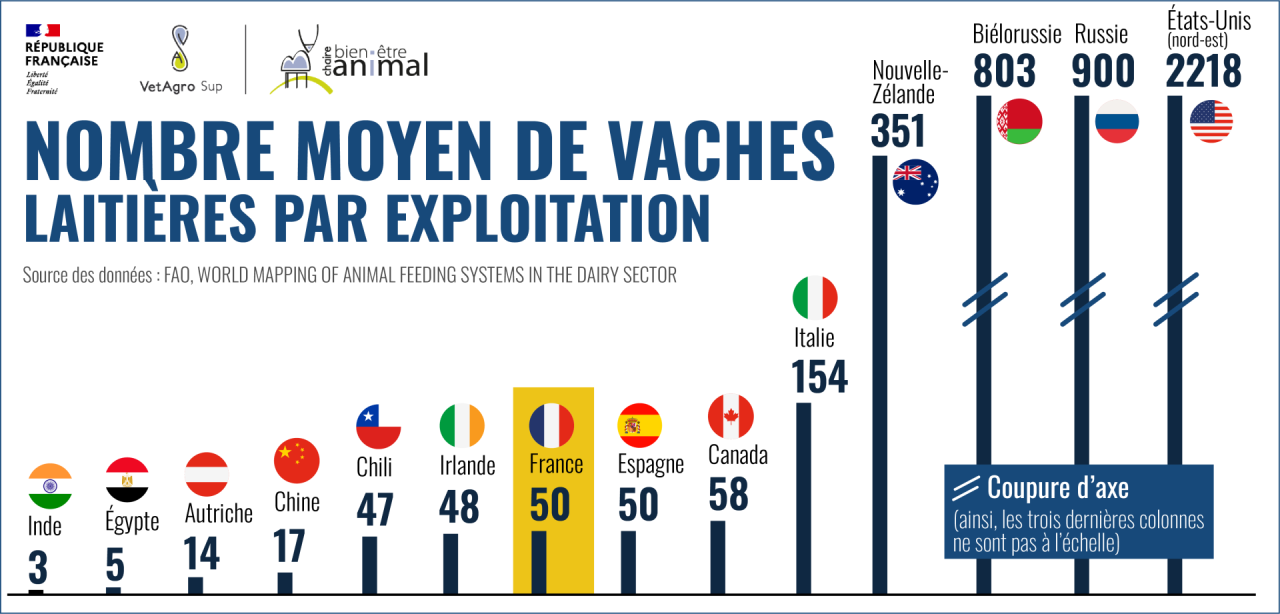

Ailleurs dans le monde, les tailles des exploitations bovines sont très variables et les contextes socio-économico culturels ne sont pas toujours comparables : de 3 à 5 vaches par exploitation en moyenne en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, à plus 800-900 vaches en Russie, et jusqu’à 2218 vaches par exploitation en moyenne dans certaines régions des Etats-Unis[15]. En Europe, les écarts, bien que moins importants, existent aussi : 14 vaches laitières par exploitation en moyenne en Autriche contre 154 en Italie. La France affiche une moyenne comparable à celle de l’Allemagne et du Japon[16], mais aussi à celle de pays comme l’Espagne, l’Irlande, le Canada, ou encore le Chili qui affichent entre 40 et 50 bovins laitiers en moyenne par exploitation. La France se positionne plutôt dans une fourchette moyenne un peu haute sur le plan international et européen. Elle reste toutefois loin des « moyennes supérieures » des pays comme la Russie, les Etats-Unis ou la Nouvelle-Zélande.

L'élevage porcin

L'élevage porcin : la France, loin des modèles américains et chinois

Concernant les porcs, la France est le troisième producteur au sein de l’Union européenne (10%), loin derrière l’Espagne et l’Allemagne, qui détiennent à eux deux plus de 40% du cheptel européen. Le cheptel porcin français se réduit lui aussi depuis le début des années 2000 et de manière plus marquée depuis 2007. Ainsi, la France est passée de 15 millions de porcs en 2000 à 13,3 millions en 2020. Le Grand Ouest concentre 70% du cheptel français mais c’est aussi dans cette région et notamment en Bretagne que le recul du nombre d’animaux est le plus marqué (-4,3% entre 2010 et 2020)[17].

Comme pour les bovins, la moyenne d’animaux par exploitation augmente sur le plan national : l’INSEE[18] estimait cette moyenne à 2100 têtes en 2020, dont 200 truies mères. Entre 2000 et 2017, le nombre moyen de truies mères par exploitation a augmenté de 64% en France[19]. La tendance à l’augmentation du nombre d’exploitations de plus de 2000 têtes s’observe également, passant de 53,4% des exploitations en 2013, à 67,5 % en 2023. Dans le même temps, la disparition des élevages de moins de 100 porcs est une tendance qui se confirme (18 669 exploitations en 2000, contre 7 217 en 2013).

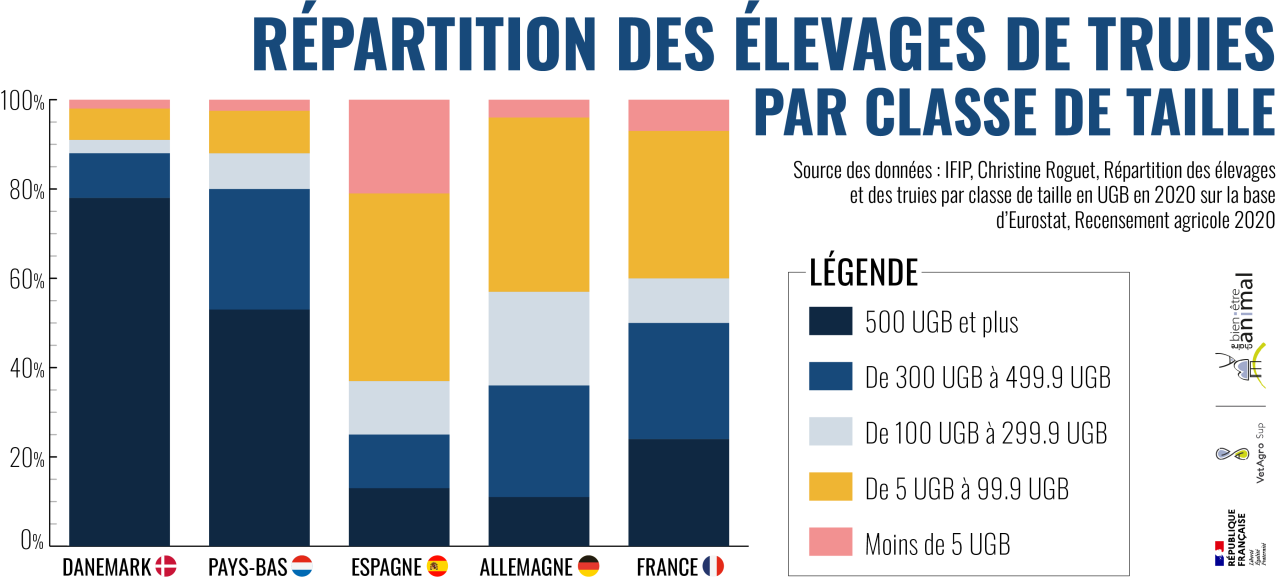

Ailleurs en Europe, les Pays-Bas et le Danemark affichent des moyennes plus hautes, avec 3365 porcs et 680 truies par exploitation aux Pays-Bas, et 5112 porcs et 748 truies par exploitation au Danemark en 2021[20]. Les moyennes allemandes sont comparables aux moyennes françaises avec 826 porcs et 199 truies en moyenne par exploitation en 2021. On peut noter toutefois une répartition différente entre les « petits élevages » et les « gros élevages » dans ces différents pays, y compris entre l’Allemagne et la France. En effet, en 2020, 24% des élevages de truies français affichaient plus de 500 UGB contre 53% aux Pays-Bas, 78% au Danemark et seulement 12% en Allemagne[21] (voir schéma suivant).

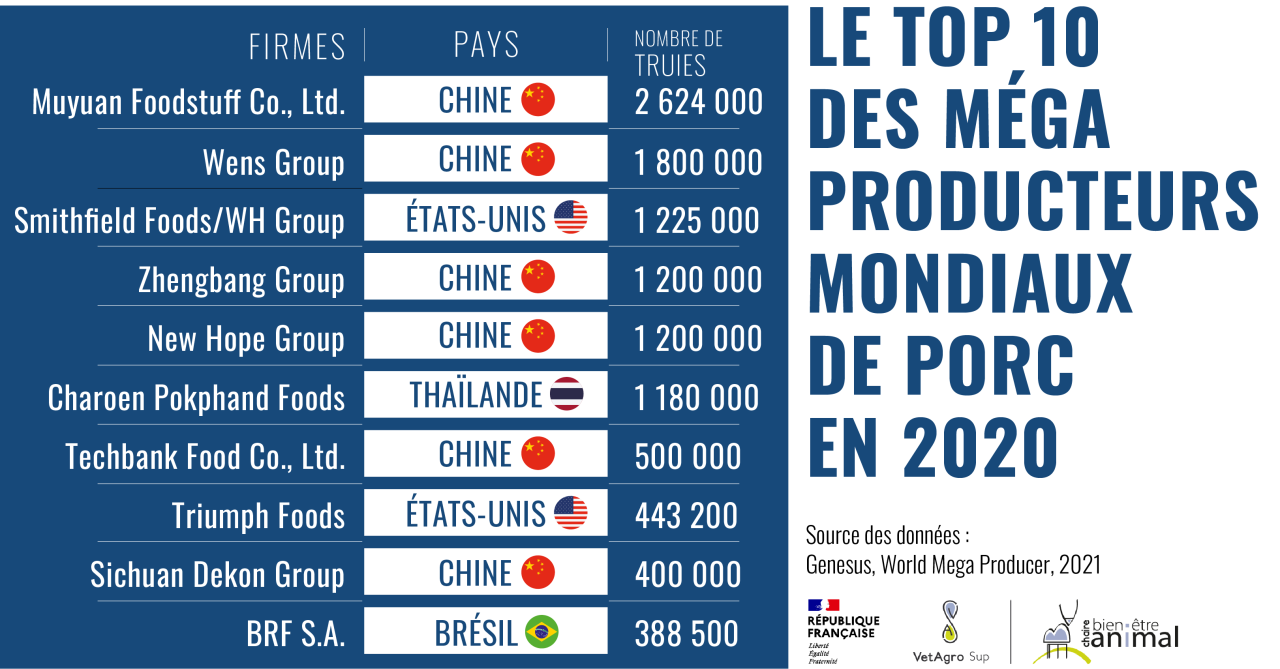

Aux USA et en Chine, les deux premiers producteurs mondiaux de porcs, les tailles moyennes des élevages sont très différentes des moyennes européennes en raison de modèles économiques différents où des firmes détiennent de nombreuses exploitations. Dans ces deux pays, certaines firmes détenaient plus d’1 million de truies chacune en 2020[22].

Ce tableau ne reflète toutefois pas la diversité des élevages porcins de ces pays. Par exemple, en Chine, la taille des élevages est très contrastée selon les régions. En 2017, 40% de la production de porcs reposait sur 25 millions de fermes de moins de 500 porcs et 60% de la production sur 300 000 fermes de plus de 500 porcs[23]. Mais la tendance est là aussi à la disparition des exploitations de petites tailles au profit d’exploitations produisant plus de 3000 porcs par an[24].

Le saviez-vous ?

C’est en 2022 que la plus grande porcherie au monde a été mise en service en Chine, dans la ville d’Ezhou : un immeuble de 26 étages qui héberge simultanément 650 000 porcs charcutiers dans une ferme verticale, avec une production prévue de 1,2 million de porcs par an.

L'élevage de poulets de chair

L'élevage de poulets de chair : la France, un cas atypique

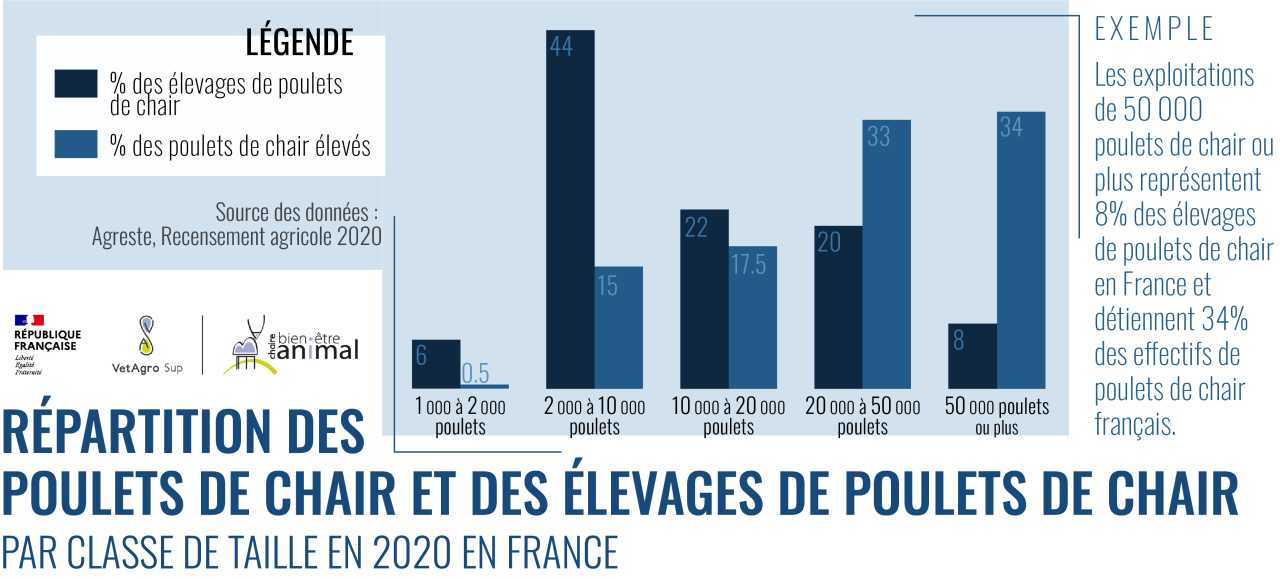

Pour les volailles, la France occupe le 4ème rang européen, derrière la Pologne (le plus gros producteur européen), l’Espagne et l’Allemagne[25]. Le cheptel français des poulets de chair est également en recul (-5,1% sur un an – données 2023)[26]. L’élevage est très concentré sur un nombre relativement faible d’exploitations. En effet, 28% des exploitations françaises détiennent plus de 20 000 têtes, soit 67% du cheptel national[27].

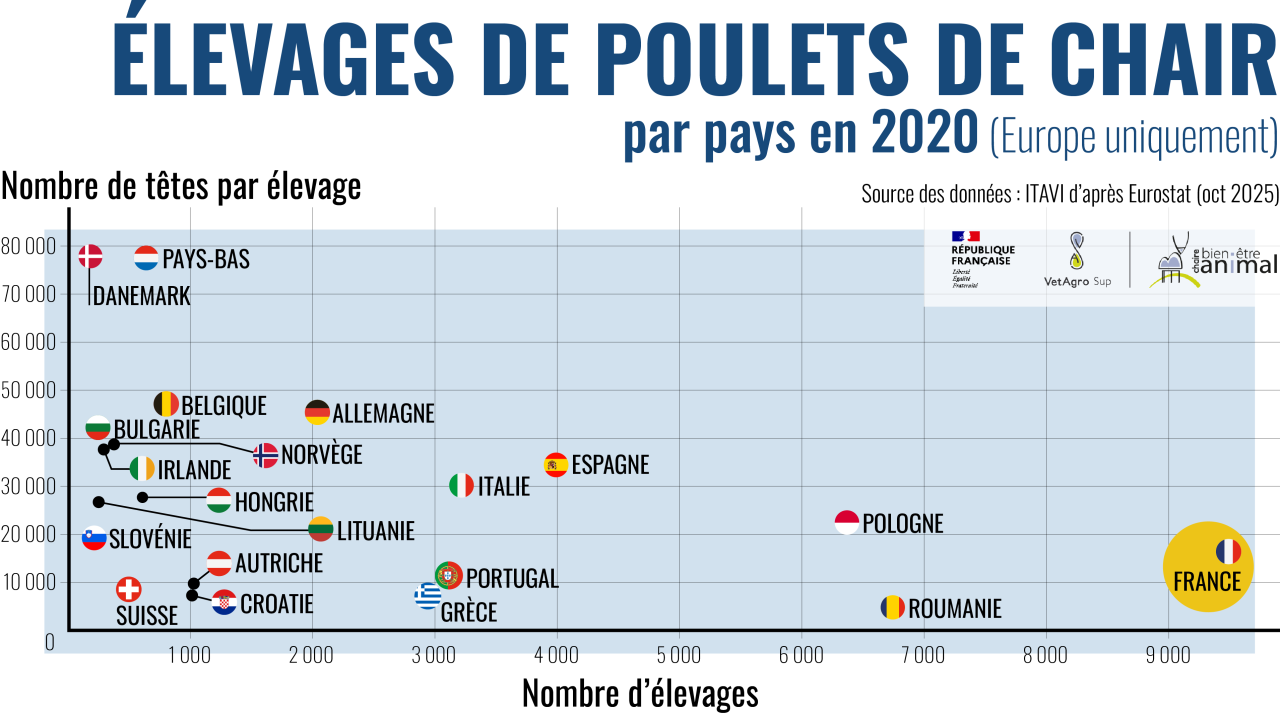

La France présente un grand nombre d’exploitations (9500 élevages environ) mais une taille moyenne d’élevage plus faible (16 000 têtes) que ses homologues d’Europe du nord (voir schéma ci-dessous)[28]. Les exploitations « standards » françaises affichent plutôt 40 000 têtes par exploitation, ce qui est comparable aux moyennes des exploitations avicoles de Bulgarie et Norvège. La moyenne française, plus basse, s’explique par une proportion importante de poulets de chair élevés en Label Rouge, AOP ou bio dont les cahier des charges imposent des normes plus contraignantes concernant la taille maximale des poulaillers, la densité dans les poulaillers ou la durée de production.

Les pays européens qui concentrent le plus grand nombre de têtes en moyenne par exploitation sont le Danemark et les Pays-Bas (plus de 75 000 têtes par exploitation). L’Italie et l’Espagne se positionnent dans une situation intermédiaire avec 30 000 à 35 000 têtes en moyenne par exploitation (voir schéma ci-dessous).

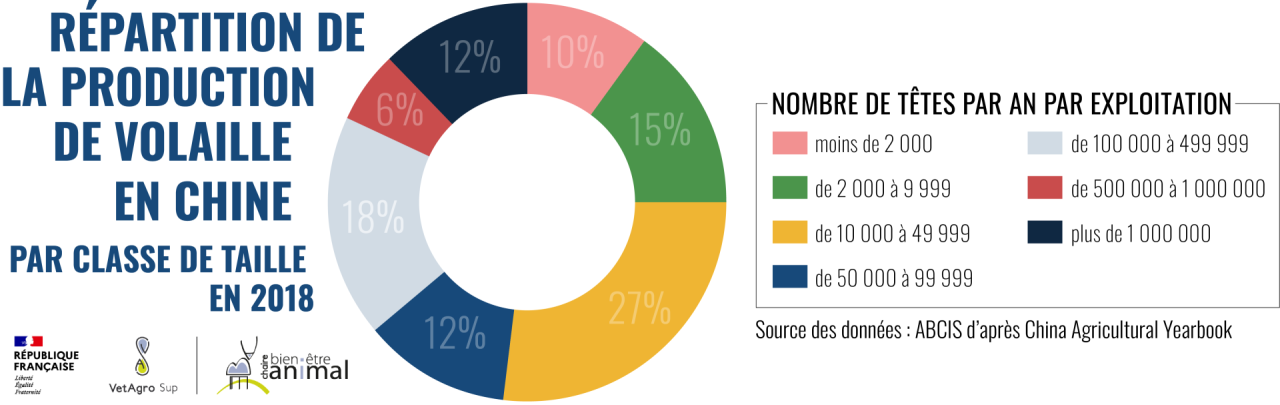

La Chine, qui est devenue ces dernières années le premier producteur mondial de volaille, présente une situation particulière avec 19 millions d’exploitations avicoles recensées en 2018, dont la moitié qui produisaient plus de 50 000 têtes par an par exploitation (dont 12% qui en produisaient plus d’un million par an), l’autre moitié correspondant plutôt à de petites exploitations produisant moins de 50 000 volailles par an[29].

Le saviez-vous ?

Le bien-être des animaux n’est pas nécessairement meilleur dans les élevages de petites tailles. En effet, le bien-être des animaux est complexe. Il dépend de nombreux critères, eux-mêmes dépendant de nombreux facteurs de risque. Ces facteurs de risque peuvent se retrouver dans les élevages qu’ils soient de petite ou de grande taille. Ils dépendent plus de la gestion et de la personnalité de l’éleveur (et donc du nombre d’intervenants en « élevage »), de l’organisation spécifique de chaque élevage, des animaux eux-mêmes (expérience, perception, …). Il est difficile de généraliser et il est nécessaire d’évaluer objectivement le bien-être spécifiquement dans chaque élevage, indépendamment de sa taille. Pour en savoir plus

Conclusion

Comparer la taille des élevages dans le monde est complexe : les paramètres à prendre en compte sont nombreux (nombre d’animaux par élevage, surface occupée, production brute standard…) et il n’est pas toujours possible de rassembler des données récentes et comparables entre les différents pays ou d’avoir une vision plus fine que de simples moyennes.

En se basant sur le nombre moyen d’animaux par exploitation, la France apparaît pour l’élevage de bovins laitiers dans la partie supérieure des moyennes, tant en Europe qu’à l’international, tout en disposant du plus important cheptel européen. Elle n’atteint toutefois pas les moyennes supérieures comme en Italie, en Russie, aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande.

Concernant les élevages porcins, le nombre d’animaux par exploitation française est relativement modeste par rapport à des pays comme l’Espagne, les Pays-Bas, le Danemark ou par rapport aux « méga élevages » industriels que l’on peut trouver aux Etats-Unis ou en Chine.

Pour les poulets de chair, la France affiche un nombre d’animaux moyen par exploitation relativement bas par rapport à ses homologues d’Europe du nord, qui s’explique principalement par la proportion importante de poulets élevés sous des signes de qualité (Label Rouge, AOP ou bio).

Toutefois, la France connait depuis plusieurs dizaines d’années une baisse globale de ses cheptels (décapitalisation) et du nombre d’exploitations agricoles, qui s’accompagnent d’une augmentation du nombre d’animaux par exploitation agricole et dans le même temps, d’un recul de « micro-exploitations ». Elle conserve pour autant un maillage important de fermes familiales et la logique d’hyper-industrialisation qui prévaut dans certains pays en matière de production animale ne s’applique pas à ce jour dans la majorité des exploitations françaises, notamment en élevage bovin.

Pour résumer

[1] Greenpeace – Élevage en France : des fermes, pas des usines ! Mai 2023.

[2] Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche – Installations classées agricoles. Novembre 2018.

[3] Légifrance – LOI n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

[4] Les décrets d’application relatifs aux ICPE n’ont pas encore été publiés et leur date d’entrée en vigueur reste à déterminer.

[5] Agreste – Recensement agricole 2020. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[6] INSEE – Transformations de l’agriculture et des consommations alimentaires. Édition 2024.

[7] Selon l’INSEE, une exploitation est considérée comme spécialisée dans une production dès lors qu’au moins 2/3 de sa production brute standard (PBS) est générée par cette production.

[8] Sénat – Question écrite n°06343 au gouvernement — Décapitalisation du cheptel bovin français. Octobre 2025.

[9] Eurostat – Données annuelles 2023 sur le cheptel bovin dans l’Union européenne (UE-27). Pourcentages calculés à partir des statistiques disponibles. Données consultées le 23 octobre 2025.

[10] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[11] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[12] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[13] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[14] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[15] FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) – World Mapping of Animal Feeding Systems in the Dairy Sector. 2014.

[16] Statista – Quelle est la taille moyenne des élevages laitiers dans le monde ? Novembre 2024.

[17] IFIP – Institut du Porc, Christine Roguet – Évolution, diversité et typologie des exploitations porcines en France : enseignements du recensement agricole de 2020, comparaison aux recensements de 2010 et 2000. 2023.

[18] INSEE – Transformations de l’agriculture et des consommations alimentaires. Édition 2024.

[19] IFIP – Institut du Porc, Christine Roguet – Évolution des modèles d’exploitations porcines en France sous l’effet des contraintes économiques et réglementaires depuis 2008. 2017.

[20] IFIP – Institut du Porc – Porc par les chiffres 2023-2024.

[21] IFIP – Institut du Porc, Christine Roguet – Répartition des élevages et des truies par classe de taille en UGB en 2020 sur la base d’Eurostat – Recensement agricole 2020.

[22] Genesus – World Mega Producer. 2021.

[23] Plein Champ – Le porc en Chine : une filière en pleine mutation. 2018.

[24] IFIP – Institut du Porc – Le secteur porcin en Chine : restructurations et perspectives. 2015.

[25] CHATELLIER, V. (2025). Le commerce mondial, européen et français de viande de volailles. INRAE Productions Animales, 38(1), 8313. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2025.38.1.8313

[26] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[27] Agreste – Graph’Agri 2024. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

[28] Itavi – Marché européen du poulet : enjeux et perspectives. Octobre 2025.

[29] ABCIS – La consommation de volaille en Chine. 2022.

à retenir

- Le nombre d’exploitations agricoles en France diminue depuis plusieurs années.

- La taille des élevages, elle, tend plutôt à augmenter.

- La France reste néanmoins loin des pays où la taille moyenne des élevages est la plus élevée, comme l’Italie, la Russie ou les États-Unis.

- Toutefois, une comparaison internationale des élevages demeure difficile en raison de nombreux paramètres à prendre en compte et du manque de données harmonisées.

CHIFFRE CLÉ

Part des effectifs bovins qui sont détenus par des élevages de plus de 100 vaches